はじめに:突然届いた不審なメールにどう対処すべきか

ある日突然、注文した覚えのない化粧品会社から「商品が返送されました」というメールが届いたら、誰でも不安になるものです。特に自分の名前(しかも旧姓)が記載されていたり、複数の異なる理由で何通もメールが届いたりすると、「これは詐欺なのか?本当に誤配送なのか?」と混乱してしまいます。

本記事では、このような状況に直面した方々に向けて、メールの真偽を見極める方法、詐欺とシステムエラーの違い、具体的な対処手順、そして今後同様の被害を防ぐための知識を総合的に解説します。

第1章:まず確認すべきこと—このメールは本物か誤送信か?

1-1. システムエラーや誤送信の可能性を検証する

企業からの誤送信やシステムエラーは実際に発生します。以下のポイントで本物の可能性を検証しましょう。

【確認ポイント1:送信元メールアドレスの精査】

- メールアドレスのドメイン部分(@以降)が公式サイトと完全に一致しているか確認

- 「fleuri.jp」が正規ドメインの場合、「fleuri-support.com」「fleuri.co.jp.secure.com」などは偽物の可能性

- メールヘッダー情報を確認し、送信サーバーの情報をチェック(Gmailなら「メッセージのソースを表示」から確認可能)

【確認ポイント2:メール内容の整合性】

今回のケースで特に注目すべき不自然な点:

- 同じ内容で理由だけが異なる3通のメール(「長期不在」「住所不明」「受取辞退」)が送られてくるのは極めて不自然

- 通常、配送トラブルは1つの理由に特定されるはず

- 正規のシステムエラーであれば、同一内容の重複送信はあっても、理由が変わることは考えにくい

【確認ポイント3:個人情報の出所】

- 旧姓が使われている点は重要な手がかり

- 過去に別のサービスで旧姓を登録していた可能性

- 情報漏洩により古いデータベースから情報が流出した可能性

1-2. Fleuri(フルリ)という企業について

フルリは実在する日本の化粧品ブランドで、特にクレンジングゲル製品で知られています。正規の企業が存在するため、その名を騙ったフィッシング詐欺の可能性と、実際のシステムエラーの両方を考慮する必要があります。

正規企業の特徴:

- 美容皮膚科医とエステティシャンの共同開発という実際のコンセプト

- 定期購入システムを採用している

- 公式ウェブサイトとカスタマーサポート体制が整備されている

第2章:フィッシング詐欺と本物のメールを見分ける決定的な違い

2-1. フィッシング詐欺の典型的な手口

【手口1:緊急性を煽る】

「すぐに対応しないと」「24時間以内に」などの文言で冷静な判断を妨げる手法です。ただし今回のケースでは強い緊急性の文言は見られません。

【手口2:リンクやURLへの誘導】

- 偽のログインページに誘導し、IDやパスワードを盗む

- マルウェアをダウンロードさせる

- 今回のメールにURLが含まれている場合は特に注意

【手口3:個人情報や金融情報の要求】

メール本文で直接クレジットカード番号や暗証番号を求めることは正規企業では絶対にありません。

【手口4:複数パターンの送信による信憑性の演出】

今回のように複数のメールを送ることで、「システムから自動送信されている」という印象を与える高度な手口も存在します。

2-2. 本物の企業メールの特徴

正規企業のメールに見られる要素:

- 具体的な注文番号や商品名の記載

- 過去の取引履歴への言及

- 公式サイトへの明確な案内(URLではなく検索方法の提示など)

- 個人情報を直接メールで尋ねない姿勢

- 一貫性のある情報提供

2-3. 今回のケースの分析

詐欺の可能性を示唆する要素:

- 理由が異なる3通のメール:システムが誤作動しても、理由まで変わることは不自然

- 商品名の記載がない:正規の配送通知には必ず商品情報が含まれる

- 購入履歴が全くない:過去のメール検索でヒットしないのは重大な疑問点

- 旧姓の使用:古いデータベースからの情報流出の可能性

本物の可能性を示す要素:

- 電話番号が公式と一致:ただし、これも偽装可能なため決定的証拠にはならない

- 実在する企業名:完全な架空企業ではない

- クレジットカードに請求がない:金銭的被害は現時点で発生していない

総合判断: 詐欺またはフィッシングの可能性が高いと判断されます。特に3通のメールで理由が異なる点、商品名がない点は決定的な疑問点です。

第3章:安全な確認方法と絶対にやってはいけないこと

3-1. 絶対にやってはいけないNG行動

❌ メール内のリンクをクリックしない

- URLが本物に見えても、実際の遷移先が異なる可能性

- リンク先でログイン情報を入力すると即座に盗まれる

❌ メール内の電話番号に直接電話しない

- 電話番号も偽装されている可能性

- 電話をかけることで、あなたの電話番号が「反応する番号」として記録される

❌ メールに返信しない

- 返信により「このメールアドレスは使われている」と確認される

- さらなる詐欺メールのターゲットになる可能性

❌ 添付ファイルを開かない

- マルウェア感染のリスク

- 今回のケースでは添付ファイルの言及はないが、追加メールで送られる可能性

3-2. 安全な確認手順(推奨方法)

【ステップ1:独立した方法で公式情報を確認】

- 検索エンジンで「フルリ 公式サイト」と検索

- 検索結果から公式サイトを特定(広告表示に注意)

- 公式サイトに記載されている連絡先を確認

- メールに記載された電話番号と照合

【ステップ2:公式サイトの問い合わせフォームを利用】

電話番号を知られたくない場合、多くの企業は問い合わせフォームを設置しています:

- 「このようなメールを受信したが、注文した覚えがない」と説明

- メールの送信元アドレスと日時を記載

- 「確認のため連絡してほしい」ではなく「注文履歴の有無を確認してほしい」と依頼

【ステップ3:クレジットカード会社への確認】

- カード会社のウェブサイトやアプリで最新の利用明細を確認

- 小額の請求も見逃さないよう注意深くチェック

- 不審な請求がある場合は即座にカード会社に連絡

【ステップ4:メールアドレスの流出チェック】 「Have I Been Pwned」(https://haveibeenpwned.com/)などのサービスで、あなたのメールアドレスが過去の情報漏洩に含まれていないか確認できます。

3-3. どうしても電話確認したい場合の安全な方法

電話確認が必要な場合:

- 公式サイトから独立して番号を確認:メールに記載された番号ではなく、必ず公式サイトで確認した番号に電話

- 非通知でかける:184を付けて電話すれば番号を知られずに済む(ただし企業によっては非通知着信を受け付けない場合も)

- 聞くべき質問を整理:

- 「○月○日にこのアドレスに配送通知メールが送信されているか」

- 「私の名前で注文履歴があるか」

- 「会員登録情報があるか」

- 個人情報を先に伝えない:相手から本人確認を求められるまで待つ

第4章:旧姓が使われている理由—個人情報流出の可能性

4-1. 旧姓情報の出所として考えられるケース

【ケース1:過去の利用履歴】

- 結婚前に一度だけ利用し、その後完全に忘れている

- 当時のメールは別のアドレスで、後にメールアドレス変更手続きをした

- ただし、今回メール検索でヒットしないため、この可能性は低い

【ケース2:他社からの情報流出】

- 旧姓時代に登録した別のサービスから顧客情報が流出

- 流出したデータベースには「氏名」「メールアドレス」「住所」などが含まれていた

- その情報を使って詐欺メールが送信されている

【ケース3:名簿業者からの情報購入】

- 違法な名簿業者が古い顧客データを販売

- 詐欺グループがそのデータを利用している

【ケース4:SNSや公開情報からの収集】

- 結婚報告などで旧姓と新姓が両方公開されていた

- 各種登録サービスのプロフィール情報から収集

4-2. 情報流出の確認方法

確認手順:

- 過去に登録した全サービスのリストアップ

- 各サービスで情報漏洩事件がなかったか検索

- 旧姓を使用していた期間の利用サービスを重点的に調査

- 特に化粧品・美容関連サービスの利用歴を確認

主要な情報漏洩事件データベース:

- 情報処理推進機構(IPA)のセキュリティ情報

- 各企業の公式発表

- ニュースサイトのアーカイブ検索

第5章:詐欺メールの最新トレンドと対策

5-1. 2024-2025年の詐欺メール傾向

【トレンド1:実在企業を騙る高度化】

完全な架空企業ではなく、実在する企業名を使用することで信憑性を高める手口が増加しています。

【トレンド2:パーソナライズ化】

流出した個人情報を活用し、受信者の名前や過去の情報を含めることで「自分宛のメール」と思わせる手法です。

【トレンド3:複数チャネル攻撃】

メール、SMS、電話を組み合わせた多角的なアプローチが増えています。

【トレンド4:AI技術の悪用】

AIを使った自然な文章生成により、文法的な誤りが少ない高品質な詐欺メールが作成されています。

【トレンド5:段階的アプローチ】

いきなり個人情報を求めるのではなく、まず「返信」や「クリック」を促し、段階的に信頼を得ようとする手口です。

5-2. 化粧品・美容業界を狙った詐欺の特徴

なぜ化粧品業界が狙われるのか:

- 定期購入システムが一般的で、継続的な請求が発生しやすい

- 主要顧客層が女性で、個人情報の価値が高い

- 初回割引などの複雑な料金体系で混乱させやすい

- 「お試し」「サンプル」という名目で個人情報を収集しやすい

典型的な詐欺パターン:

- 「無料サンプルプレゼント」で個人情報とクレジットカード情報を収集

- 小額の「送料のみ」から始めて、後日高額請求

- 解約困難な定期購入契約への誘導

- 「返品された」という理由での再連絡と個人情報更新要求

第6章:今すぐ実行すべき具体的対処法

6-1. 即座に行うべきセキュリティ対策

【優先度★★★:今日中に実施】

- メールの完全保存

- 削除せずに専用フォルダに保存

- 証拠として後で必要になる可能性

- 送信者情報、日時、本文を全て保持

- クレジットカードの継続監視

- 今後2-3ヶ月間、週1回は明細をチェック

- カード会社のアラート機能を有効化

- 小額請求(数百円)から始まることもあるため注意

- パスワードの変更検討

- 旧姓を使用していたサービスのパスワード変更

- 特に同じメールアドレスで登録しているサービス

- パスワードマネージャーの導入を検討

- 2段階認証の有効化

- 重要なアカウント(銀行、メール、ショッピングサイト)

- SMS認証より認証アプリの方が安全

【優先度★★:今週中に実施】

- 情報流出チェック

- 複数のメールアドレスで確認

- 過去に使用していたアドレスも含める

- 迷惑メール設定の強化

- 送信者を迷惑メールフォルダに振り分け

- メールフィルタの設定見直し

- セキュリティソフトの更新

- 最新の定義ファイルに更新

- フィッシング対策機能の確認

6-2. 状況別の対応フローチャート

【パターンA:今後メールが来なくなった場合】 → 単発の詐欺メールの可能性が高い → 引き続き3ヶ月間監視を継続 → 特に追加対応は不要

【パターンB:さらにメールや電話が来る場合】 → ターゲットリストに載っている可能性 → 絶対に反応しない → 警察への相談を検討(#9110またはサイバー犯罪相談窓口) → 国民生活センターへの報告(188)

【パターンC:クレジットカードに不審な請求が発生】 → 即座にカード会社に連絡して利用停止 → 警察に被害届を提出 → カード再発行の手続き → 他のカードやアカウントも確認

【パターンD:本当に誤送信だった場合】 → 企業から正式な謝罪連絡がある → システムエラーの説明がある → 注文履歴がないことの確認が取れる

第7章:公的機関への相談・通報方法

7-1. 相談できる窓口一覧

【警察関係】

- 都道府県警察サイバー犯罪相談窓口:各都道府県警察のサイトで確認

- 警察相談専用電話 #9110:緊急でない相談(平日日中)

- フィッシング対策協議会:フィッシング情報の報告受付

【消費者保護関係】

- 消費者ホットライン 188(いやや):最寄りの消費生活センターに繋がる

- 国民生活センター:消費者トラブル全般の相談

- 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター:迷惑メールの情報提供

【業界団体】

- 日本通信販売協会(JADMA):通販トラブルの相談

- 日本化粧品工業連合会:化粧品関連の相談

7-2. 効果的な相談・通報のポイント

準備すべき情報:

- 受信したメールの全文(ヘッダー情報含む)

- 受信日時と通数

- 自分の状況説明(購入歴の有無など)

- これまでに取った対応

- 被害の有無(金銭的被害、個人情報提供など)

相談時の伝え方:

- 時系列で整理して説明

- 感情的にならず事実を淡々と伝える

- 「どうすべきか」のアドバイスを求める

- 必要に応じて証拠提出の準備があることを伝える

第8章:長期的な防衛策—二度と被害に遭わないために

8-1. メールセキュリティの基本原則

【原則1:疑わしきは開かず、クリックせず】

- 差出人が知人でも、内容が不自然なら確認

- 「念のため確認」の習慣化

【原則2:公式ルート以外を信用しない】

- メール内の連絡先ではなく、必ず公式サイトから確認

- ブックマーク登録した公式サイトからアクセス

【原則3:個人情報は最小限に】

- 不要なサービスへの会員登録は避ける

- 定期的にアカウントの棚卸しと削除

- 異なるメールアドレスを用途別に使い分け

【原則4:情報は最新に保つ】

- 最新の詐欺手口を定期的に学習

- セキュリティソフトとOSの更新

- フィッシング対策の最新情報をチェック

8-2. メールアドレス管理戦略

効果的な使い分け方法:

- メインアドレス(家族・友人・重要なサービス専用)

- 公開しない

- 厳重に管理

- ショッピング用アドレス(通販サイト専用)

- 流出リスクを分散

- 流出しても影響を限定

- 登録用使い捨てアドレス(一時的なサービス登録)

- 無料メールサービスで作成

- 必要なくなったら削除

- 公開用アドレス(SNSなど)

- 迷惑メール前提で運用

- 重要な用途には使用しない

8-3. デジタル・ハイジーン(デジタル衛生管理)

定期的に行うべきメンテナンス:

【毎月】

- クレジットカード明細の確認

- パスワード管理アプリのセキュリティチェック

- 不要なメールの整理と削除

【3ヶ月ごと】

- 主要アカウントのパスワード変更検討

- 登録サービスの見直しと不要アカウントの削除

- セキュリティ設定の確認

【半年ごと】

- 情報流出チェックサービスでの確認

- バックアップデータの整理

- デバイスのセキュリティ設定総点検

【年1回】

- 全アカウントの棚卸し

- パスワードの全面的な見直し

- セキュリティ対策の最新トレンド学習

第9章:家族や友人を守るための情報共有

9-1. 特に注意が必要な人々

高齢者:

- デジタルリテラシーが相対的に低い

- 電話での勧誘に対応してしまいやすい

- 「企業からの連絡」を信用しやすい傾向

若年層:

- SNSでの個人情報公開が多い

- 「無料」「お得」に反応しやすい

- セキュリティ意識が十分でない場合も

多忙なビジネスパーソン:

- メールを十分に確認せずクリックしがち

- 「緊急」「重要」という文言に反応しやすい

9-2. 家族間での情報共有方法

効果的な伝え方:

- 実例を示す:「こんなメールが来たら詐欺かも」と具体例を共有

- シンプルなルールを作る:「リンクをクリックする前に相談」など

- 定期的な確認:「最近変なメール来てない?」と声かけ

- 恐怖ではなく知識で:「怖い」ではなく「こう対処すれば大丈夫」と伝える

第10章:まとめと今後のやるべきこと

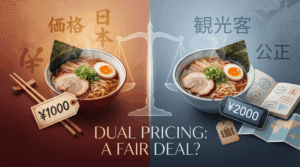

10-1. 今回のケースの総合判断と公式発表

【重要】2025年10月24日、株式会社Fleuri(メディカルコート株式会社)が公式に謝罪を発表しました。

今回の「フルリからの配送通知メール」は、詐欺メールではなく、システムエラーによる誤送信であったことが正式に確認されました。

公式発表の要点:

✅ システムエラーが原因

- 2025年10月24日18時頃から発生したシステムの誤作動

- 件名「【重要】【フルリ】ご注文商品が返送されました」のメールが一部のお客様に誤送信

- 複数回配信されたケースも確認されている

✅ 個人情報の流出はなし

- セキュリティ侵害ではない

- 原因は既に解明済み

- 個人情報が外部に漏れた事実はないと明言

✅ 影響範囲

- 過去の購入履歴や配信リストに基づくシステム誤操作

- 退会済みのユーザーも対象に含まれる

- 10年以上前に一度だけ購入した方にも届いている

- 旧姓で登録していた古いデータが残っていた可能性

✅ 企業の対応

- 再発防止に努めると公式に表明

- 不安や疑問がある場合は個別対応を受け付け

公式問い合わせ窓口:

- フルリお客様サポートデスク

- 電話:0120-50-2000(平日9:00〜18:00)

- 公式サイト:https://www.fleuri.cc/

10-2. なぜ「詐欺の可能性が高い」と判断されたのか

公式発表前の段階では、以下の不自然な点から詐欺の可能性を疑うのが妥当でした:

- 理由の異なる3通のメール(「長期不在」「住所不明」「受取辞退」)

- 商品名の記載がない

- 購入履歴が全く確認できない

- 旧姓使用という不審な個人情報の使われ方

これらはフィッシング詐欺の典型的な特徴と酷似していたため、慎重な対応を取ることが正しい判断でした。

結果的にシステムエラーであったとしても、不審なメールに対して警戒し、確認を取るという対応は間違っていません。むしろ、このような慎重さこそが、本物の詐欺被害を防ぐために必要な姿勢です。

10-3. 今回の教訓—「本物」と「偽物」の境界線

今回の事例は、**「実在する企業からのメールでも、不自然な点があれば疑うべき」**という重要な教訓を示しています。

学ぶべきポイント:

- 企業のシステムエラーは実際に起こる

- 完璧なシステムは存在しない

- 大手企業でもミスは発生する

- 「企業からのメール=必ず本物」ではない

- 「退会=データ削除」ではない現実

- 法律や運用上、購入履歴は一定期間保管される

- 退会後も数年~10年以上データが残る可能性

- 古いデータが誤って使われるリスクがある

- 慎重な確認は無駄ではない

- 結果的に本物でも、確認プロセスは必要

- 「疑う→確認→判断」の流れを習慣化

- 企業側も顧客の警戒心を理解すべき

- 公式発表の重要性

- 企業が迅速に公式発表することで不安が解消される

- 透明性のある対応が信頼回復につながる

- ユーザー側も公式情報を確認する習慣が必要

10-4. システムエラー発覚後の対応フロー

【今回のようなケースで取るべき対応】

即座に行うべきこと:

- 公式サイトで最新情報を確認

- 企業からの謝罪や説明が出ているか確認

- 公式SNSアカウントもチェック

- ニュースサイトで報道されているか検索

- メールを証拠として保存

- 今後の参考資料として残す

- 万が一、後日問題が発生した場合の証拠

- クレジットカード明細の確認

- システムエラーでも、念のため確認

- 不正請求がないことを確認

任意で行うこと:

- 配信停止手続き

- 今後このようなメールを受け取りたくない場合

- 公式の配信停止リンクまたは問い合わせから手続き

- 企業への問い合わせ

- 「なぜ自分のデータが残っていたのか」を確認したい場合

- データ削除を希望する場合

- 旧姓のデータ更新を依頼する場合

やってはいけないこと:

❌ 過度な拡散や誹謗中傷

- 公式発表後は、正確な情報に基づいた冷静な対応を

- 感情的な批判は控える

❌ メール内容の完全な無視

- システムエラーでも、自分のデータがどう扱われているか把握しておく

10-5. 30日間アクションプラン(修正版)

【第1週:状況確認期間】

- ✓ 公式サイトで最新情報を確認

- ✓ メールを証拠として保存

- ✓ クレジットカード明細を詳細確認

- ✓ 同じメールを受け取った人の情報をSNS等で確認

【第2週:対応検討期間】

- ✓ 配信停止が必要か検討

- ✓ データ削除を希望するか検討

- ✓ 今後の企業対応を観察

- ✓ 必要に応じて公式窓口に問い合わせ

【第3-4週:長期対策期間】

- ✓ 他のサービスでも同様の事例がないか確認

- ✓ 登録情報の棚卸し(旧姓で登録しているサービスのリストアップ)

- ✓ 重要アカウントのセキュリティ強化

- ✓ 家族への情報共有と注意喚起

【30日後以降:継続監視】

- ✓ 同じ企業から再度誤送信がないか確認

- ✓ 他社での類似事例に注意

- ✓ 「不審なメール→確認→判断」の習慣を維持

10-6. 一般的なフィッシング詐欺への警戒は継続すべき

今回はシステムエラーでしたが、フィッシング詐欺は依然として存在します。

今回の経験で学んだ確認プロセスは、今後の詐欺メール対策にも活かせます:

🔒 メール内のリンクを安易にクリックしない

🔍 公式サイトで独自に情報確認する習慣

🛡️ 不審な点があれば立ち止まって確認

🤝 疑問があれば公式窓口に問い合わせ

「今回は本物だったから次も大丈夫」という油断が最も危険です。

10-7. 企業への期待と消費者の権利

今回の事例から、私たち消費者が企業に期待できること:

【企業に求められる対応】

- 迅速な公式発表:問題発覚後、速やかに説明と謝罪

- 透明性のある情報開示:原因と影響範囲の明確化

- 再発防止策の実施:同じミスを繰り返さない体制構築

- データ管理の適正化:退会ユーザーのデータ取り扱いルール明確化

【消費者の権利】

- 自分のデータがどう保管されているか知る権利

- データ削除を要求する権利(個人情報保護法に基づく)

- 誤送信による不安に対する説明を受ける権利

- 配信停止を求める権利

不安や疑問がある場合は、遠慮なく企業に問い合わせることが重要です。

10-8. 最終的なメッセージ

今回の「フルリからの配送通知メール」は、システムエラーによる誤送信であり、詐欺メールではありませんでした。しかし、この経験は決して無駄ではありません。

この経験から得られた価値:

✨ 疑うことの大切さを学んだ

- 不審なメールに警戒する感覚が磨かれた

- 確認プロセスの重要性を体験できた

✨ 企業システムの現実を知った

- 完璧なシステムは存在しない

- 退会後もデータが残る可能性がある

✨ 対処方法を身につけた

- 公式サイトでの確認方法

- 冷静な判断プロセス

- 問い合わせ窓口の活用方法

✨ 情報リテラシーが向上した

- 本物と偽物の見分け方

- 公式発表の確認習慣

- セキュリティ意識の向上

今回のような経験は、あなた自身と周囲の人々を守るための貴重な学びになります。

デジタル社会では、**「疑問に思ったら確認する」「公式情報を自分で調べる」「慎重に判断する」**という姿勢が最強の防御になります。

今回は幸いにもシステムエラーでしたが、次に似たようなメールが届いたとき、今回学んだプロセスがあなたを本物の詐欺から守ってくれるはずです。

不安を感じたときは:

- 一人で抱え込まず、家族や友人に相談

- 消費者ホットライン(188)や警察相談(#9110)を活用

- 企業の公式窓口に問い合わせ

- 冷静に、でも慎重に対処する

この記事が、あなたの不安を解消し、今後の適切な対処への道しるべとなることを願っています。

【重要な連絡先まとめ】

- フルリ公式問い合わせ:0120-50-2000(平日9:00〜18:00)

- 消費者ホットライン:188(いやや)

- 警察相談専用電話:#9110

- フルリ公式サイト:https://www.fleuri.cc/

コメント