こんにちは、華です!

最近、Xのタイムラインを眺めていたら、突然「平成1桁ガチババア」という強烈すぎるパワーワードが流れてきて、思わずお茶を吹きそうになりました。

「え、何それ?新しい必殺技?」と思った方も多いのではないでしょうか。実は私も最初は「平成1桁って何?ガチババアって何?」と頭の中がクエスチョンマークだらけでした。

でも調べてみると、これがまた面白くて深い話だったんです。今日は、この謎めいた「平成1桁ガチババア」という言葉の正体を、ユーモアたっぷりにお届けしたいと思います!

そもそも「平成1桁ガチババア」って何者?

まず、この言葉の正体から明かしていきましょう。

「平成1桁ガチババア」とは、平成元年(1989年)から平成9年(1997年)の間に生まれた女性たちを指すインターネットスラングです。2025年現在でいうと、28歳から36歳くらいの女性たちですね。

「1桁」というのは、平成の年号が1桁だった時代、つまり平成1年から平成9年までを指しています。そして「ガチ」は「本気の」という意味で、「ババア」は…まあ、そのままの意味です(笑)。

でも待ってください!28歳から36歳って、まだまだ若いじゃないですか!なのになぜ「ババア」なんて言われてしまうのでしょうか?

実はこれ、完全に自虐ネタなんです。平成1桁世代の女性たちが、「もう若者とは言えないかもしれないけど、でも私たちには私たちの青春があったのよ!」という気持ちを、ちょっと自嘲気味に表現した言葉なんですね。

事の発端は「平成女児ブーム」への反発?

この言葉が生まれた背景には、2025年に巻き起こった「平成女児ブーム」があります。

たまごっち、セーラームーン、サンリオグッズ、プリクラなど、平成初期のポップカルチャーが「平成レトロ」として再評価され、Z世代から20代後半までを巻き込む大きなブームになっていたんです。

ところが、この「平成女児」という言葉に、平成1桁世代の女性たちがちょっとモヤモヤしたんですね。

「ちょっと待って、平成女児って言うけど、私たちこそが本当の平成女児なんじゃない?」 「今の若い子たちが思ってる平成女児と、私たちが体験した平成女児は違うのよ!」

そんな気持ちが積もり積もって、ついに爆発したのが「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてるのキツすぎる」というX(旧Twitter)の投稿だったと言われています。

この投稿が火種となって、「平成1桁ガチババア」という言葉が一人歩きを始めたんです。

語呂の良さが最強すぎる問題

この「平成1桁ガチババア」という言葉、なぜこんなにも人々の心を掴んだのでしょうか?

その理由の一つは、間違いなく語呂の良さです。

「ヘイセイヒトケタガチババア」

声に出して読んでみてください。なんだかリズミカルで、まるで呪文のような響きがありませんか?

実際、SNS上では「声に出して読みたい日本語」として話題になり、「東海道中膝栗毛」「環太平洋造山帯」「スリジャヤワルダナプラコッテ」などと並べて楽しまれていました。

「墾田永年私財法」「桃栗三年柿八年」「ヤマザキ春のパン祭り」「平成1桁ガチババア」…確かに、どれも覚えやすくて口に出したくなる響きがありますよね!

この絶妙な語呂の良さが、言葉を一気に拡散させる原動力になったのは間違いありません。

「平成1桁」の範囲が広すぎる問題

ここで一つ問題が浮上します。「平成1桁」って、実は結構範囲が広いんです。

平成元年生まれの人は2025年現在36歳、平成9年生まれの人は28歳。8歳も年齢差があるんですよ!

36歳の人と28歳の人を同じカテゴリーに入れるって、ちょっと乱暴じゃありませんか?実際、SNS上でも「36歳のガチオバサンと同じ括りにされて納得いかない20代は私だけじゃないはず」という声が上がっていました。

確かに、28歳の人からしたら「まだ20代なのになんでババア扱い?」って思いますよね。一方で36歳の人は「確かにもうババアかもしれないけど、28歳と一緒にされるのもちょっと…」という複雑な気持ちかもしれません。

でも、この「雑な括り方」も、実はこの言葉の面白さの一つなんです。細かいことは気にせず、とりあえず「平成1桁」でひとまとめにしちゃう大雑把さが、逆に愛されているのかもしれませんね。

男性だって負けてない!「平成1桁ガチジジイ」参戦

「平成1桁ガチババア」が話題になると、当然のように「男性版はないの?」という声が上がりました。

そして案の定、「平成1桁ガチジジイ」という言葉も登場したんです!

「なんで平成1桁ガチジジイはないわけ?男女平等だろ?」という声に応えるように、平成1桁世代の男性たちも続々と参戦。自分たちの青春時代を振り返る投稿で盛り上がりを見せました。

「成人するまでまともなスマホも持ったことのない平成1桁ガチジジイだ。面構えが違う」 「五条悟だって平成1桁ガチジジイだ!」

なんて投稿もあって、人気キャラクターまで巻き込んだ大喜利状態になっていました。

男性版の方は、ポケモンカード、ミニ四駆、ゲームボーイ、ビックリマンシールなど、当時の男の子文化を懐かしむ投稿が多く見られました。女性版とはまた違った懐かしさがあって、見ているだけで「あー、あったあった!」と思わず頷いてしまいます。

平成1桁世代が体験した「本当の平成女児文化」

さて、ここからが本題です。平成1桁世代の人たちが「私たちこそが本当の平成女児よ!」と主張する理由を探ってみましょう。

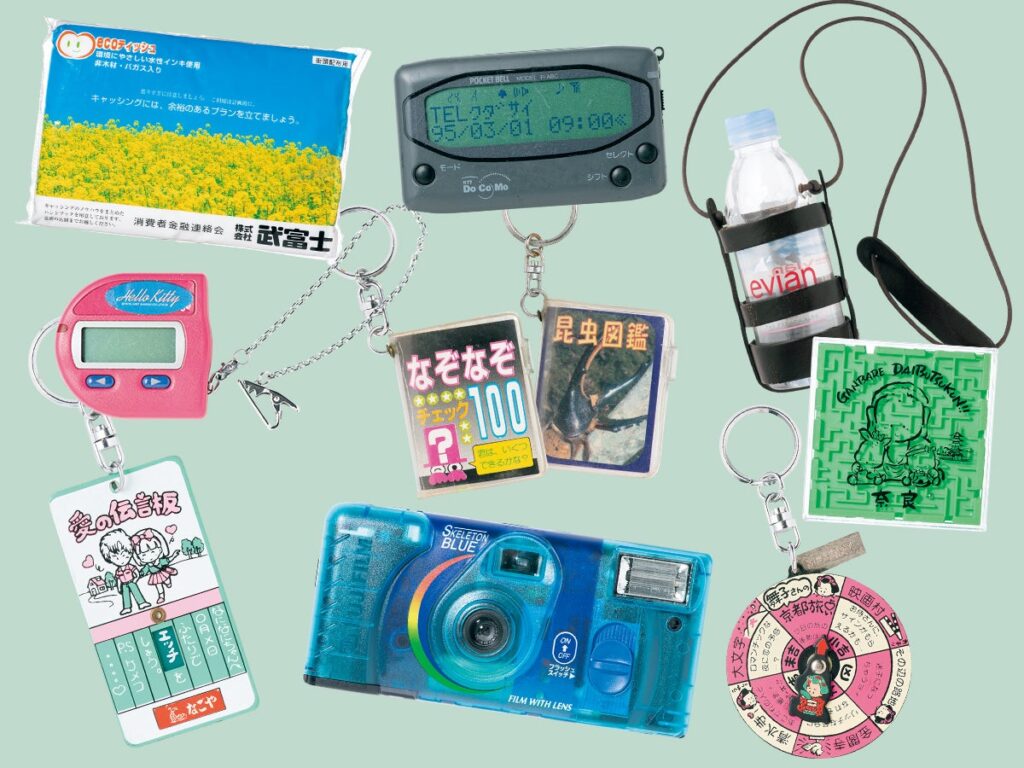

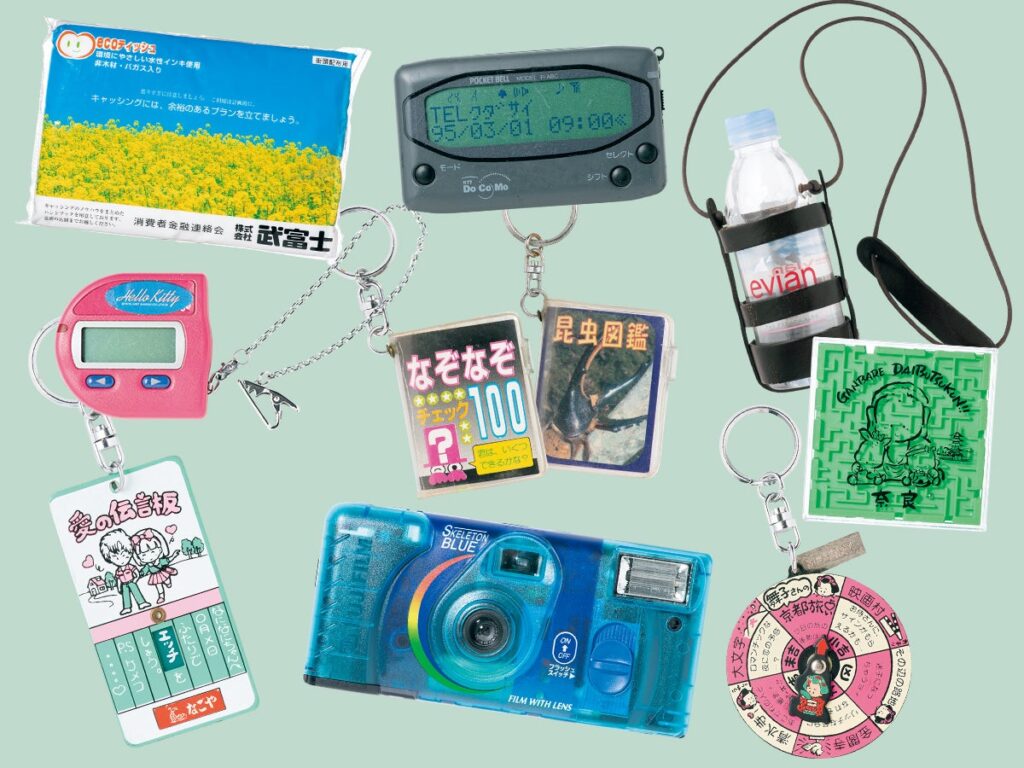

平成1桁世代が子供時代を過ごした1990年代から2000年代前半は、まさに平成ポップカルチャーの黄金期でした。

たまごっちは1996年に発売され、社会現象になりました。学校に持参禁止になったり、電池が切れて死んでしまったペットに涙したり…平成1桁世代はリアルタイムでこのブームを体験した世代なんです。

プリクラも1995年に登場し、友達と一緒に撮って交換するのが当たり前の文化でした。今のように加工アプリがあるわけでもなく、機械についているペンで直接落書きをしていた時代です。

セーラームーンのアニメは1992年から放送開始。平成1桁世代の女の子たちは、毎週土曜日の夜7時になるとテレビの前に釘付けになっていました。変身グッズやコンパクトを集めて、友達と一緒に変身ポーズを練習したものです。

**ポケットベル(ポケベル)**も忘れてはいけません。1990年代後半、高校生や大学生になった平成1桁世代は、数字の語呂合わせでメッセージを送り合っていました。「14106(愛してる)」「724106(何してる)」なんて、今思えば可愛らしい暗号のようなやり取りでした。

そしてガラケーの時代。スマートフォンなんてまだ影も形もない時代に、着メロをダウンロードしたり、メールでやり取りしたり、カメラ機能に感動したり…今の若い世代には想像もつかない体験をしていたんです。

世代間ギャップが生む「あるある」の違い

平成1桁世代が「私たちの平成女児と今の平成女児は違う!」と主張する理由の一つに、体験した文化の違いがあります。

例えば、今の若い世代が「平成女児」と聞いて思い浮かべるのは、インスタグラムで見かけるような可愛くて綺麗にまとめられた平成レトロアイテムかもしれません。

でも、平成1桁世代が体験した平成女児文化は、もっと生々しくて、もっとリアルでした。

たまごっちは本当に死んでしまうし、プリクラは友達と取り合いになるし、セーラームーンのグッズは品薄で手に入らないし、ポケベルは電池切れで大事なメッセージを見逃すし…

そんな「不便だけど愛おしい」体験を積み重ねてきた世代だからこそ、今の「綺麗にパッケージされた平成レトロ」に対して、ちょっと複雑な気持ちを抱いているのかもしれません。

「私たちが体験した平成はもっと泥臭かったのよ!」 「今の子たちが思ってる平成女児は、ちょっと美化されすぎじゃない?」

そんな気持ちが、「平成1桁ガチババア」という自虐的な言葉に込められているのかもしれませんね。

SNSが生み出した新しい世代論

この「平成1桁ガチババア」現象は、SNS時代ならではの新しい世代論の形とも言えるでしょう。

従来の世代論は、「ゆとり世代」「さとり世代」「Z世代」のように、比較的長いスパンで区切られることが多かったのですが、この言葉は「平成1桁」という非常に細かい区切りで世代を定義しています。

しかも、その定義の仕方が「年号の桁数」という、なんとも日本らしい発想です。昭和、平成、令和という年号制度がある日本だからこそ生まれた区切り方と言えるでしょう。

そして、この言葉がSNSで拡散される過程で、単なる世代論を超えて、一種の「アイデンティティ」のような役割を果たすようになりました。

「私は平成1桁ガチババアです」と名乗ることで、同世代の人たちとの連帯感を感じたり、自分たちの体験した文化に誇りを持ったり、時には自虐的に笑い飛ばしたり…

言葉が持つ力って、本当にすごいですよね。

「ガチババア」という言葉に込められた愛情

ここで一つ注目したいのは、この言葉が決して他人を攻撃するためのものではないということです。

「ガチババア」という一見きつい言葉を使っていますが、これは完全に自虐的な表現であり、むしろ愛情が込められています。

「もう若くないかもしれないけど、でも私たちには私たちの青春があった」 「年を重ねることを恐れるより、笑い飛ばしてしまおう」 「同世代の仲間たちと一緒に、懐かしい思い出を共有しよう」

そんなポジティブな気持ちが、この言葉の根底にあるように感じます。

実際、SNS上では「平成1桁ガチババア」というハッシュタグをつけて、懐かしいアイテムの写真を投稿したり、当時の思い出を語り合ったりする投稿が数多く見られました。

みんな楽しそうに、そして誇らしげに自分たちの世代について語っているんです。これって、とても素敵なことだと思いませんか?

昭和世代からの温かい視線

面白いことに、この「平成1桁ガチババア」ブームを見た昭和世代の人たちからは、温かい反応が多く見られました。

「昭和2桁生まれの私たちはどうなるの?」 「昭和でひとくくりされたら、私は60歳上と同カテゴリになっちゃう」 「世紀末女児と新世紀女児と2010女児とかそういうカテゴリの方がいいのでは」

なんて、ユーモアたっぷりの反応もありました。

年上の世代から見ると、28歳から36歳なんてまだまだ若造。「ババアなんて言わないで、まだまだお姉さんよ!」という優しい声もたくさん聞かれました。

こうした世代を超えた交流が生まれるのも、SNSならではの面白さですよね。

言葉が持つ「つながり」の力

この「平成1桁ガチババア」現象を見ていて感じるのは、言葉が持つ「つながり」の力です。

一つのキャッチーな言葉が生まれることで、それまでバラバラだった個人が「同じ世代」として結びつき、共通の体験や思い出を共有する場が生まれる。

そして、その過程で新しいコミュニティが形成され、世代を超えた対話も生まれる。

インターネットが普及して、個人がバラバラになりがちな現代社会において、こうした「つながり」を生み出す言葉の力は、とても貴重なものだと思います。

平成レトロブームの本当の意味

この「平成1桁ガチババア」現象は、単なる世代論争を超えて、平成レトロブームの本当の意味を考えさせてくれます。

今の若い世代が平成レトロに惹かれるのは、単に「可愛いから」「おしゃれだから」という理由だけではないでしょう。

デジタル化が進み、すべてが便利になった現代において、「不便だけど愛おしい」平成時代の文化に、何か特別な魅力を感じているのかもしれません。

一方で、平成1桁世代が感じる複雑な気持ちも理解できます。自分たちがリアルタイムで体験した文化が、後の世代によって再解釈され、時には美化されて消費される。それは嬉しいことでもあり、少し寂しいことでもあるでしょう。

でも、だからこそ対話が大切なんです。世代を超えて、お互いの体験や感じ方を共有し合うことで、より豊かな文化理解が生まれるのではないでしょうか。

結論:笑いと愛情で世代を超えよう

「平成1桁ガチババア」という言葉は、一見すると攻撃的に見えるかもしれませんが、実際にはユーモアと愛情に満ちた表現でした。

この現象を通じて見えてきたのは、世代間の違いを対立ではなく、笑いと理解で乗り越えようとする人々の姿です。

年を重ねることを恐れるのではなく、自分たちの体験した時代に誇りを持ち、同時に他の世代の感じ方も尊重する。そんな成熟した大人の姿勢が、この言葉の背景にあるように感じます。

そして何より、この現象が教えてくれるのは、「言葉の力」の素晴らしさです。一つのキャッチーな言葉が、これほど多くの人々を結びつけ、対話を生み出し、新しいコミュニティを形成する。

インターネット時代だからこそ可能になった、新しい形の文化現象と言えるでしょう。

おわりに:あなたも「平成1桁ガチババア/ジジイ」?

さて、この記事を読んでくださっているあなたは、もしかして「平成1桁ガチババア」または「平成1桁ガチジジイ」に該当する世代でしょうか?

もしそうなら、ぜひ誇りを持ってください。あなたたちが体験した平成文化は、確実に日本の文化史の一部を形成しています。

そして、もし違う世代の方なら、ぜひ平成1桁世代の人たちの話に耳を傾けてみてください。きっと、今まで知らなかった平成時代の魅力を発見できるはずです。

世代を超えて、お互いの体験を共有し合う。それこそが、この「平成1桁ガチババア」現象が私たちに教えてくれた、最も大切なメッセージなのかもしれませんね。

最後に、この記事を読んで「懐かしい!」と思った平成1桁世代の皆さん、そして「面白そう!」と思った他の世代の皆さん、ぜひSNSで思い出話を共有してみてください。

きっと、新しい発見や出会いが待っているはずです。

この記事は、2025年8月に話題となった「平成1桁ガチババア」現象について、様々な角度から分析したものです。世代論は人それぞれの感じ方があるものですので、あくまで一つの視点として楽しんでいただければと思います。

コメント