1. 導入部 – 事件の概要と現代への影響

1980年7月30日、埼玉県営大宮公園野球場で行われた第62回全国高等学校野球選手権埼玉大会決勝戦は、高校野球史上最も物議を醸した試合として語り継がれている。埼玉県立川口工業高等学校(川口工)と埼玉県立熊谷商業高等学校(熊谷商)の一戦で起きた「史上最悪の大誤審」は、単なる審判のミスジャッジを超え、観客のグラウンド乱入、選手の感情的な抗議、そして試合の完全な荒廃を招いた。

最終スコア

川口工業 2 – 7 熊谷商業

1980年7月30日 埼玉県営大宮公園野球場

この事件は40年以上が経過した現在でもなお、YouTubeに投稿された試合映像が1,600万回以上再生されるなど、多くの人々の関心を集め続けている。「史上最悪の大誤審」というタイトルで投稿された動画は、高校野球ファンのみならず、野球に詳しくない人々をも驚かせ、現代の審判制度や判定技術の発達を考える上で重要な参考事例となっている。

この事件は単なる過去の出来事ではない。現代においても、スポーツにおける公正性、審判の責任、感情のコントロール、そして青少年スポーツのあり方について多くの教訓を与え続けている貴重な歴史的記録なのである。

2. 背景情報 – 1980年当時の状況と両校の歴史

2.1 1980年代の高校野球界

1980年は昭和55年にあたり、高校野球は現在ほどメディア化が進んでおらず、地方大会の多くは地元テレビ局による中継が中心だった。ビデオ判定システムは存在せず、審判の目視による判定がすべてを決定していた時代である。また、現在のような厳格な抗議ルールも確立されておらず、選手や監督が審判に直接抗議することも珍しくなかった。

2.2 川口工業高等学校の背景

川口工業は埼玉県川口市にある県立の工業高等学校で、1977年夏に初の甲子園出場を果たした実績を持つ。大脇和雄監督の下、「気迫と闘志」をモットーとする野球を展開していた。同校は工業高校特有の結束力と、やや粗削りながらも情熱あふれるプレースタイルで知られていた。

当時の川口工業は「一般生が町を歩けば、道を開けられる」と言われるほど気性の荒い生徒が多く在籍していたが、野球部員は比較的規律正しく、監督の指導の下で真摯に野球に取り組んでいた。主将の国府田等(こうだ ひとし)は、中学時代に上尾高校からも勧誘を受けていたが、甲子園により近いと判断して川口工を選択した経緯があった。

2.3 熊谷商業高等学校の背景

熊谷商業は1970年以来10年ぶり4回目の夏の甲子園出場を狙う伝統校で、埼玉県北部の雄として知られていた。1977年の埼玉大会決勝でも川口工業と対戦し、惜敗した因縁の相手でもあった。商業高校らしい堅実な野球と、組織力に優れたチームとして評価されていた。

2.4 埼玉県の高校野球情勢

1980年当時の埼玉県高校野球界では、県立上尾高等学校が絶対的な強豪として君臨していた。前年1979年夏と1980年春の甲子園に連続出場し、県内では無敗記録を更新中だった上尾を、準決勝で川口工が破ったことは大きな番狂わせとして注目を集めていた。

3. 試合前の状況 – 大会の流れと注目度

3.1 川口工業の勝ち上がり

川口工業の決勝進出は、準決勝での上尾高校撃破によるものだった。この試合で大脇監督は、普段は中軸を打っていた主将・国府田等を1番打者に抜擢するという奇策に出た。国府田は上尾の投手・仁村健司(プロ野球選手の仁村薫・仁村徹の弟)の初球を故意とも思われる動作で膝に死球とし、相手を動揺させた。

続く犠打の際には、ショートを守る上尾の選手(国府田の中学時代の知り合い)にタックルを見舞うなど、「ラフプレーでアウトを取られても仕方ない」(国府田談)ほどの闘志むき出しのプレーで上尾の動揺を誘った。エースの関叔規も「戦う場なんだから、こっちが優勢に持っていかなければいけない」という気持ちで完投し、大番狂わせを演出した。

3.2 熊谷商業の順調な勝ち上がり

一方の熊谷商業は、順当に勝ち上がってきた。10年ぶりの甲子園出場を目指し、チーム一丸となって戦っていた。特に内野陣の守備力と組織的な攻撃が光り、安定した戦いぶりを見せていた。

3.3 決勝戦への注目度

この決勝戦は、川口工にとって1977年以来3年ぶり2回目、熊谷商にとって10年ぶり4回目の甲子園出場をかけた一戦として大きな注目を集めた。特に川口工の上尾撃破は県内で大きな話題となり、多くの観客が大宮公園野球場に詰めかけた。

試合はNHK(当時の浦和放送局制作)とテレビ埼玉の2局が中継を行い、県内の高校野球ファンが固唾を呑んで見守る中でスタートした。

4. 詳細な試合展開 – 前半戦から誤審発生まで

4.1 序盤の膠着状態(1-3回)

試合は両チームとも緊張からか、序盤は無得点で推移した。川口工のエース・関叔規と熊谷商の投手陣がともに好投を見せ、緊迫した投手戦の様相を呈していた。両軍とも決定機を作りながらも、あと一本が出ない状況が続いた。

4.2 4回の攻防

4回表、ついに先制点が動いた。川口工は関叔規の中越二塁打をきっかけに、タイムリーヒットで1点を先制した。準決勝での上尾戦の勢いそのままに、川口工ベンチは大いに盛り上がった。

しかし、その裏の熊谷商の攻撃で情勢は一変する。犠牲フライと適時打で熊谷商が2点を奪い、2-1と逆転に成功した。この時点では、まだ試合は正常な展開で進行していた。

4.3 運命の5回表の始まり

5回表、川口工は1死から6番・瀬川誠が中前安打で出塁した。続く7番・坪山耕也の打席で、瀬川が二盗を試みることになる。この瞬間が、後に「史上最悪の大誤審」と呼ばれる事件の始まりだった。

5回表1死 瀬川誠が中前安打で出塁

坪山耕也の打席 カウント1-1から、瀬川が二盗を試みる

石塚捕手の送球 熊谷商・石塚順一捕手が二塁へ送球

福島ショートが落球 送球を受けた福島雅也ショートがボールを落とす

空タッチでアウト宣告 二塁塁審が明らかな空タッチにもかかわらずアウトを宣告

5. 誤審の詳細分析 – 具体的に何が起きたか

5.1 誤審の瞬間

坪山耕也の2球目、瀬川誠が二塁盗塁を試みた際、石塚順一捕手の送球は二塁ベースカバーに入った福島雅也ショートに向かった。しかし、福島は送球を完全に落球し、地面に落ちたボールを拾い上げてから瀬川にタッチする「空タッチ」の状態となった。

この場面は、どの角度から見ても明らかに「セーフ」の判定が妥当であった。しかし、二塁塁審は高々と右腕を掲げ、「アウト」を宣告した。後の分析によれば、仮に福島が送球を完全捕球していたとしても、瀬川の盗塁は成功していたタイミングであったとされている。

5.2 審判の立ち位置と視界

この誤審の原因として、審判の立ち位置や視界の問題が指摘されている。二塁塁審がプレーの瞬間を正確に見極められなかった可能性があり、落球の瞬間を見落としたか、あるいはタッチのタイミングを誤認した可能性がある。

5.3 川口工の第一次抗議

大脇監督の指示を受けた主将・国府田等は、「あからさまに落としているのだから、抗議に行くまでもなく覆るだろう」と考えながら二塁塁審のもとに走った。国府田は「落としていますよね?」と冷静に訴えたが、審判は判定を覆すことはなかった。

5.4 審判団の協議

国府田の再度の要請により、審判団は協議を行った。しかし、この協議でも判定は覆らず、「アウト」の判定が確定した。この時点で、川口工側の不満は頂点に達し始めていた。

6. 観客乱入と騒動 – 場内の混乱状況

6.1 観客の怒りの爆発

審判団の協議でも判定が覆らないことが分かると、川口工応援席から激しいブーイングが起こった。明らかに「落球」していることが観客席からも見えていたため、観客の怒りは瞬く間に最高潮に達した。

スタンドからは空き缶や紙くずが投げ込まれ始め、場内の雰囲気は一気に険悪になった。高校野球の神聖な雰囲気は完全に失われ、まるで暴動の前夜のような状況となった。

6.2 グラウンドへの乱入

ついに複数の観客がグラウンドに乱入する事態が発生した。興奮した川口工のファンたちが、フェンスを乗り越えてグラウンドに侵入し、審判に詰め寄った。高校野球の試合でこのような事態が起きることは極めて異例であり、会場は完全な無法地帯と化した。

6.3 大脇監督の対応

この緊急事態に、川口工の大脇和雄監督が動いた。監督は乱入した観客の首根っこを掴み、一人一人をスタンドに押し返した。「これ以上騒ぎを大きくしてはいけない」という監督としての責任感と、選手たちを守ろうとする強い意志が感じられる行動だった。

6.4 試合中断と解説者のコメント

騒動により試合は約10分間中断した。この間、テレビ中継していた解説者は「これが高校野球です。商売でやっているわけじゃないんですから」と審判の判定を受け入れるべきであるという持論を述べた。しかし、この発言も含めて、事件全体の複雑さを物語っている。

6.5 場内アナウンスと秩序回復の試み

球場側は場内アナウンスを通じて観客に冷静になるよう呼びかけたが、興奮した群衆を静めるのは容易ではなかった。警備員や大会関係者も事態の収拾に奔走したが、このような経験がなく、対応に苦慮した。

7. 試合後の展開 – 結果とその後の対応

7.1 試合再開後の川口工業

試合が再開された時、川口工の選手たちは完全に動揺していた。2死無走者で再開された中断明けの打席で坪山はライト線を破る二塁打を放ったが、これが皮肉にも「瀬川の盗塁が認められていれば同点だった」ことを如実に示す結果となった。

国府田主将は後に「普段めったに打たないやつ(坪山)が打った」ことで、誤審がなければ同点だったという動揺がチーム内に広がったと証言している。大脇監督は「冷静になれ。落ち着くんだ」と選手たちに声をかけたが、一度崩れたチームの精神状態を立て直すことはできなかった。

7.2 守備の乱れと追加失点

5回裏の守備で、関叔規の投球が高めに浮いたところを熊谷商打線に捕まり、川口工はさらに2失点を喫した。守備面でも、内野陣のボール回しで打者走者の頭部に送球を当ててしまうなど、通常では考えられないミスが続出した。

攻撃時にも、クロスプレーやベースカバーに入った相手野手に乱暴なプレーを見舞うなど、感情をコントロールできない状態が続いた。これまでの川口工らしい気迫あふれるプレーが、単なる粗暴なプレーに変質してしまった。

7.3 最終結果と試合終了

8回には熊谷商が守備の乱れにつけ込んでさらに3点を加点し、最終的に7-2で熊谷商が勝利した。点差が開いての決着により、両軍は徐々に冷静さを取り戻していった。

試合終了後、川口工の選手たちは甲子園に進む熊谷商の選手にエールを送り、互いに健闘を称え合った。国府田主将も「5回のジャッジは納得できない」と悔しさを表しながらも、「完璧にやられた。もうしょうがないなと納得するしかありませんでした」「熊谷商は甲子園で頑張ってほしい」と潔いコメントを残した。

7.4 審判団のその後

しかし、観客の一部は納得しておらず、審判に対する不満を露わにし続けた。審判員たちは観衆が落ち着くまで球場に「缶詰」状態となり、事態の収拾を待った。特に問題の判定を下した二塁塁審は、この試合後まもなく高校野球審判員から身を引くことになった。

8. 関係者のその後 – 選手、審判、関係者の人生

8.1 国府田等主将のその後

事件の中心人物となった川口工主将の国府田等さんは、卒業後は大手企業に就職し、現在も川口工野球部OB会の会長を務めている。40年が経過した現在でも、職場やOB会の集まりで当時の話が話題になることがあるという。

国府田さん自身は、この事件によって迷惑を被るような経験はなかったと語っており、むしろ川口工業の歴史の一部として誇りを持って語り継いでいる。2019年には、OB会が中心となって1977年の甲子園出場を記念するモニュメントを学校に建立した。

8.2 大脇和雄監督のその後

川口工を甲子園に導き、この事件でも冷静な対応を見せた大脇和雄監督は、2004年に逝去した。監督は生前、あまり目立ちたがらない性格で、記念碑などの建立も避けていたという。しかし、教え子たちは監督の功績を忘れることなく、現在でも大脇イズムを語り継いでいる。

8.3 関叔規投手のその後

川口工のエースとして準決勝で上尾を破り、決勝でも最後まで投げ抜いた関叔規投手についても、卒業後は一般企業に就職し、現在に至るまで野球に関わり続けている。当時を振り返り、「ただただガムシャラにやっていた」と語っている。

8.4 熊谷商業のその後

甲子園出場を果たした熊谷商業は、この年の夏の甲子園では早い段階で敗退したが、埼玉県の代表として堂々とした戦いを見せた。しかし、この決勝戦での誤審事件は、彼らの甲子園出場にも影を落とすことになった。

8.5 審判のその後

問題の判定を下した二塁塁審は、この試合後まもなく高校野球審判員を辞任した。審判の名前は公表されていないが、この事件が審判人生に大きな影響を与えたことは間違いない。一方で、高校野球界全体としては、この事件を機に審判技術の向上や判定制度の見直しが進められることになった。

9. 現代への影響 – YouTube動画の拡散と現在の評価

9.1 YouTube動画の衝撃的な拡散

2016年、この試合の映像が「【高校野球で観客乱入】史上最悪の大誤審」というタイトルでYouTubeに投稿されると、瞬く間に話題となった。2021年3月時点で1,100万回以上、現在では1,600万回を超える再生回数を記録している。

この動画を初めて見た国府田さんは、再生回数の多さに驚くとともに、「画質がすごくいい」ことを不思議がったという。40年前の地方大会の映像がこれほど鮮明に残っていることも、この事件の特異性を物語っている。

9.2 現代の視聴者の反応

現代の視聴者からは、様々な反応が寄せられている。明らかな誤審に対する驚きの声、観客乱入という異常事態への驚愕、そして現在の審判制度やビデオ判定システムとの比較などが主な内容となっている。

特に若い世代からは、「こんなことが本当にあったのか」という信じられないという反応が多く、高校野球の歴史を知る貴重な教材としての価値も認められている。

9.3 メディアでの再注目

YouTube動画の拡散を受けて、スポーツ雑誌やウェブメディアでも この事件が再取材され、当時の関係者へのインタビューが行われた。特にweb Sportivaの菊地高弘氏による国府田さんへの取材は、事件の詳細を知る上で貴重な資料となっている。

9.4 高校野球ファンコミュニティでの議論

インターネット上の高校野球ファンコミュニティでは、この事件について活発な議論が続いている。審判の責任、観客の行動の是非、選手の対応などについて、様々な観点から分析が行われている。

10. 高校野球史における意義

10.1 審判制度改革への契機

この事件は、高校野球における審判制度の改革に大きな影響を与えた。誤審の防止、審判技術の向上、複数審判制の導入など、様々な制度改革のきっかけとなった。現在のビデオ判定システムの導入も、このような過去の事例を教訓としている側面がある。

10.2 観客マナーと安全管理

観客のグラウンド乱入という前代未聞の事態は、球場の安全管理や観客マナーの向上に関する議論を促進した。現在の球場では、このような事態を防ぐための様々な対策が講じられている。

10.3 選手の感情コントロール教育

誤審後の川口工選手たちの荒れた戦いぶりは、スポーツマンシップや感情コントロールの重要性を改めて認識させることになった。現在の高校野球指導では、技術的な指導と並んで精神的な指導も重視されている。

10.4 記録映像の価値

この事件の映像が現在まで鮮明に残っていることは、スポーツにおける記録保存の重要性を示している。現在では、多くの試合が映像で記録され、後の検証や教育に活用されている。

11. 教訓と今後への示唆

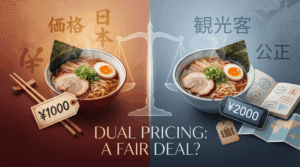

11.1 公正性の確保

スポーツにおける公正性は、競技の根本的な価値である。この事件は、一つの誤審がいかに多大な影響を与えるかを示しており、現在のビデオ判定システムやチャレンジ制度の重要性を裏付けている。技術の進歩により、このような明らかな誤審は大幅に減少したが、完全に排除することは困難である。

11.2 感情管理の重要性

川口工の選手たちが誤審後に感情をコントロールできなくなった事例は、スポーツにおける精神的な強さの重要性を物語っている。現在の高校野球指導では、技術指導と同時に精神的な指導も重視され、逆境に立たされた時の対応方法が教えられている。

11.3 指導者の責任と対応

大脇監督が観客乱入の際に見せた冷静で毅然とした対応は、指導者としての理想的な行動の一つである。緊急時における指導者の判断と行動が、事態の拡大を防ぐ重要な要因となることを示している。

11.4 メディアとファンの役割

この事件がYouTubeで拡散され、現代でも多くの人々に衝撃を与え続けていることは、スポーツにおけるメディアとファンの役割の重要性を示している。過去の事例から学び、より良いスポーツ環境を構築していくことが求められている。

「これが高校野球です。商売でやっているわけじゃないんですから」

– 1980年当時の解説者のコメント

この言葉は、高校野球の純粋性と、同時にそれゆえの困難さを表している。プロフェッショナルスポーツではない高校野球だからこそ、完璧を求めることの難しさと、それでも公正性を追求し続ける必要性があるのである。

11.5 未来への提言

この事件から40年以上が経過した現在でも、スポーツにおける判定の問題は完全には解決されていない。技術的な支援システムの更なる発展、審判教育の充実、選手・指導者・観客の意識向上など、多角的なアプローチが必要である。

また、この事件の記録と証言を後世に伝えることで、同様の問題の発生を防ぎ、より良いスポーツ環境の構築に貢献できるであろう。歴史に学び、未来に活かすことこそが、この「史上最悪の大誤審」事件の真の価値なのである。

結び

1980年7月30日に起きた川口工業vs熊谷商業の一戦は、単なる高校野球の一試合を超えた、日本スポーツ史における重要な事件として記録されている。一つの誤審が引き金となって起きた観客乱入、選手の感情の爆発、そして試合の荒廃は、スポーツの持つ力と脆さを同時に示している。

現在、この事件をYouTubeで見ることができる私たちは、当時の関係者の証言と映像記録を通じて、多くのことを学ぶことができる。技術の進歩により同様の誤審は減少したが、スポーツにおける公正性、感情管理、指導者の責任、そして観客の役割について考える機会は、今なお重要な意味を持っている。

川口工業野球部OB会が2019年に建立したモニュメントに刻まれた「あの時の瞳は澄んでいた」という言葉は、この事件に関わったすべての人々の純粋な気持ちを表している。勝利への渇望、公正性への願い、そして高校野球への愛情——これらの感情が交錯した40年前のあの夏の日の出来事は、現在でも私たちに多くのことを教え続けているのである。

コメント