2025年、夏の甲子園。ベスト8に唯一公立校として勝ち進み、準々決勝では優勝候補の横浜高校を相手に劇的なサヨナラ勝ちを収めた県立岐阜商業高校。その戦いぶりに、多くの高校野球ファンが胸を熱くしたのではないでしょうか。

しかし、同時にこんな疑問を抱いた人も少なくないはずです。

「県立岐阜商業は、なぜ県立高校なのにこんなに強いんだろう?」

ご存知の通り、現代の高校野球は私立強豪校が全盛の時代。全国から優秀な選手を集め、最新鋭の設備と恵まれた練習環境でチームを強化する私立高校が甲子園の上位を独占する傾向にあります。その中で、学区の制約があり、選手集めも限られる県立高校が勝ち進むのは、決して簡単なことではありません。

それにもかかわらず、県立岐阜商業は「天下の岐阜商」の名に恥じない輝かしい実績を積み重ね、甲子園の常連として君臨し続けています。その強さの裏には、一体どんな秘密が隠されているのでしょうか?

この記事では、そんな県立岐阜商業の強さの謎を、歴史、指導法、環境、そして地域のサポートといった多角的な視点から徹底的に解き明かしていきます。県立岐阜商業の奇跡の裏側にある、知られざる物語を一緒に探っていきましょう!

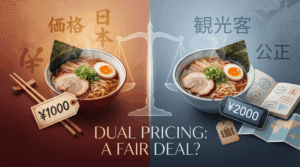

現代高校野球の縮図:県立校と私立校の越えられない壁

県立岐阜商業の強さの秘密に迫る前に、まずは現代の高校野球が抱える「県立校と私立校の格差」という現実について理解を深めておきましょう。この格差こそが、県立岐阜商業の存在を一層際立たせる背景となっているからです。

選手集めの圧倒的な差:スカウトと野球留学

高校野球における県立校と私立校の最も大きな違い、それは「選手集めの自由度」にあります。

私立高校の多くは、全国に広がる独自のネットワークを駆使し、中学時代から有望な選手をリストアップ。熱心なスカウティング活動によって、将来性豊かな選手たちを次々と獲得します。いわゆる「野球留学」も、今や私立強豪校の強化に欠かせない要素です。全国からトップレベルの選手が集まることで、チーム内の競争は激化し、結果としてチーム全体のレベルが飛躍的に向上するのです。

一方、県立高校は原則として、その高校が位置する都道府県内の、さらに定められた学区内に住む生徒しか入学できません。つまり、選手は基本的に地元の中学校から集めることになります。もちろん、その地域に優れた才能を持つ選手がいれば強豪チームを作ることも可能ですが、全国から選び抜かれた精鋭が集う私立高校と比べると、人材の豊富さという点で大きなハンデを背負っていることは否めません。

環境格差:練習施設と指導体制

選手集めだけでなく、練習環境や指導体制においても、県立校と私立校の間には大きな差が存在します。

私立強豪校の多くは、専用の野球グラウンドはもちろんのこと、雨天練習場やトレーニングルーム、選手寮といった充実した設備を誇ります。潤沢な資金を背景に、最新のトレーニング機器を導入したり、経験豊富な指導者を複数招聘したりすることも可能です。選手たちは、まさに「野球に打ち込むため」の最高の環境で、日々練習に励むことができるのです。

対して県立高校は、予算の制約から、私立高校ほど恵まれた環境を整えることは容易ではありません。グラウンドを他の部活動と共用しているケースも珍しくなく、練習時間や内容に制限が生まれることもあります。指導者も、基本的には学校の教員が務めるため、異動によって指導方針が大きく変わる可能性も常に付きまといます。

甲子園という夢舞台の現実

こうした選手集めや環境の差は、甲子園の出場校や大会結果にも如実に表れています。2020年代に入ってからの夏の甲子園では、出場校の約8割を私立高校が占め、公立高校の出場は2割にも満たない状況が続いています。公立高校の優勝となると、2007年の佐賀北高校まで遡らなければなりません。

この数字は、現代の高校野球において、県立高校が甲子園で勝ち上がることがいかに困難であるかを物語っています。しかし、そんな厳しい現実の中にあって、県立岐阜商業はなぜ輝きを放ち続けることができるのでしょうか。次章からは、いよいよその核心に迫っていきます。

「天下の岐阜商」100年の歴史と伝統が育む強さ

県立岐阜商業の強さを語る上で、その輝かしい歴史と、脈々と受け継がれる「天下の岐阜商」という伝統を抜きにしては語れません。1925年(大正14年)の創部から100年。この長い歳月の中で培われてきたものが、現代の選手たちの血肉となり、大きな力となっているのです。

甲子園の歴史に刻まれた数々の栄光

県立岐阜商業は、甲子園の歴史そのものと言っても過言ではないほどの足跡を残してきました。春3回、夏1回の全国制覇を成し遂げ、準優勝も春夏合わせて6回。これは、全国最多タイの記録です。甲子園での通算勝利数は91勝を数え、これは全国の高校の中でもトップクラスの実績です。

戦前から強豪として全国にその名を轟かせ、数々の名勝負を繰り広げてきました。その圧倒的な強さと存在感から、いつしか「天下の岐阜商」と称されるようになったのです。この輝かしい歴史は、現役の選手たちにとって、計り知れないほどの誇りと自信を与えています。どんな強敵を前にしても臆することなく、自分たちの野球を貫ける精神的な強さの源泉は、この偉大な伝統にあると言えるでしょう。

時代を超えて受け継がれる「岐商野球」のDNA

100年という長い歴史の中で、県立岐阜商業は独自の「岐商野球」を確立し、それを時代に合わせて進化させながら受け継いできました。堅実な守備を土台に、緻密な攻撃で得点を重ねる。そのプレースタイルは、多くの高校野球ファンを魅了し続けています。

そして、この伝統を支えているのが、強力なOB会の存在です。県立岐阜商業のOB会「凛心会」は、全国でも有数の組織力と結束力を誇ります。卒業後も母校の野球部を物心両面で支え、時には練習に顔を出して後輩たちに直接指導を行うこともあります。プロ野球で活躍したOBから、地元で野球指導者として活躍するOBまで、多種多様な人材が、それぞれの立場で「岐商野球」の継承と発展に貢献しているのです。

この強力な縦の繋がりこそが、県立岐阜商業が県立高校という枠を超えて、長きにわたり強さを維持できている大きな要因の一つと言えるでしょう。

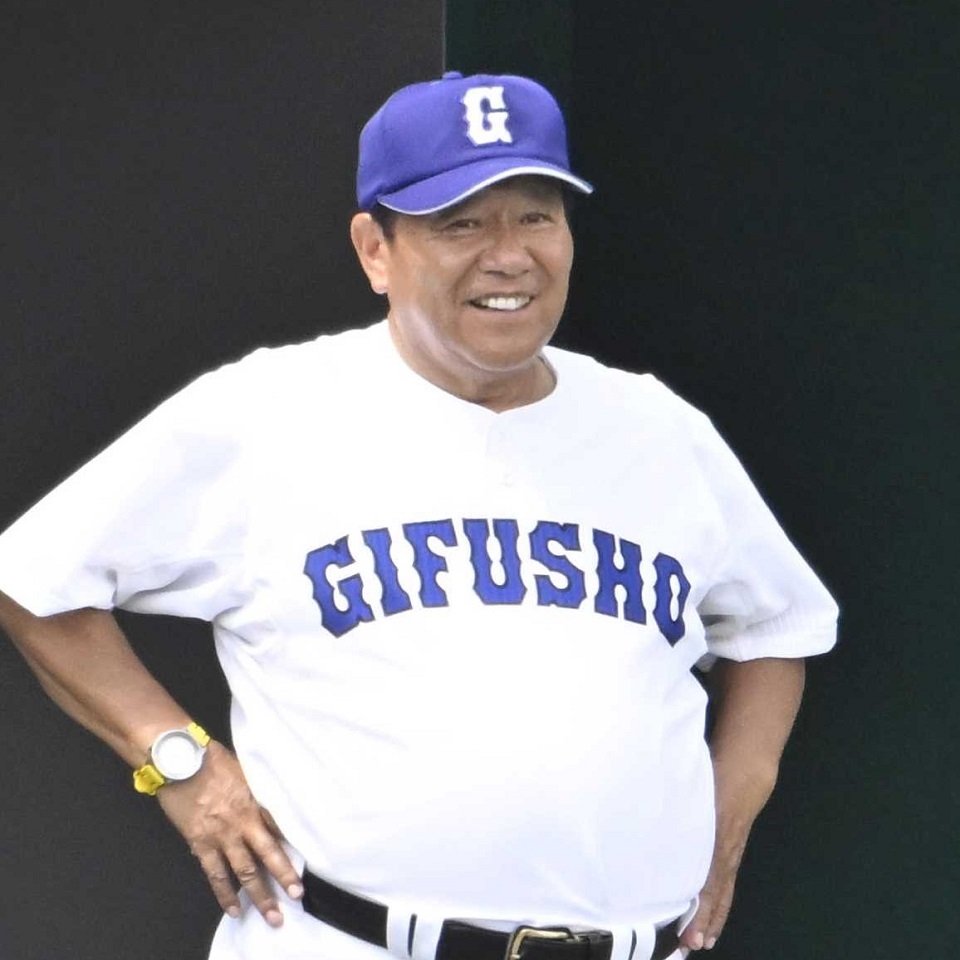

伝統と革新の融合:名将・鍛治舎監督がもたらした変革

輝かしい伝統を誇る県立岐阜商業ですが、その強さは決して過去の栄光だけに支えられているわけではありません。近年、チームを再び全国の頂点へと押し上げた大きな原動力となったのが、2018年から2024年までチームを率いた鍛治舎巧監督の存在です。

「公立だから」という言い訳の排除

熊本の秀岳館高校を3季連続で甲子園ベスト4に導いた実績を持つ鍛治舎監督は、母校である県立岐阜商業の監督に就任するにあたり、一つの強い信念を抱いていました。それは、「『公立高校だから勝てなくても仕方ない』という言葉を甲子園から消し去る」というものです。

就任当時、チームには「県大会で強豪校に善戦できれば満足」という空気が少なからずあったと言います。鍛治舎監督は、まずその意識改革から着手しました。全国の強豪私立と対等に渡り合うためには、技術や戦術以前に、まず選手一人ひとりの意識を「全国レベル」に引き上げる必要があったのです。

「深く考える野球」と「教えない勇気」

鍛治舎監督の指導法の最大の特徴は、選手の「主体性」を徹底的に重んじる点にあります。監督が一方的に指示を与えるのではなく、選手自身に考えさせ、判断させる。そのために、監督はあえて「教えない勇気」を持つことが重要だと説きます。

練習中も、一つひとつのプレーの意図を選手に問いかけ、自分たちの言葉で説明させます。試合の状況を読み、最善の策は何かを常に考えさせることで、選手たちは自律的に動けるようになっていきます。この「深く考える野球」こそが、土壇場での粘り強さや、一瞬のチャンスをものにする集中力を生み出しているのです。

また、練習の効率化にも積極的に取り組みました。「練習の『時間革命』」を掲げ、限られた時間の中で最大限の効果を上げるための工夫を凝らしました。ダラダラと長い時間練習するのではなく、一球一球に集中し、常に試合本番を意識した質の高い練習を積み重ねる。これが、県立高校という制約の中で、私立強豪校と互角以上に渡り合うための鍛治舎流の答えでした。

伝統という土台の上に、鍛治舎監督がもたらした革新的な指導法。この二つが融合したことによって、県立岐阜商業は新たな黄金時代を迎えようとしているのです。

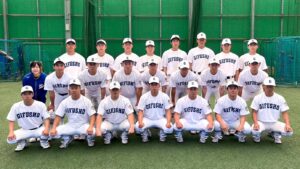

地域に根ざした強さ:県岐商を支える熱い応援

県立岐阜商業の強さを語る上で、忘れてはならないのが、地域社会からの絶大なサポートです。選手たちは、学校やOBだけでなく、地域全体からの熱い期待と応援を背負ってグラウンドに立っています。この「地域との一体感」こそが、県立岐阜商業が持つ、他の強豪校にはない大きな強みと言えるでしょう。

地元企業のバックアップ

県立岐阜商業の野球部は、地元の多くの企業から様々な形で支援を受けています。練習用具の提供や、遠征費の援助など、そのサポートは多岐にわたります。こうした経済的な支援は、限られた予算の中で活動する県立高校にとって、非常に大きな助けとなります。最新の設備を導入したり、強豪校との練習試合を組んだりできるのも、こうした地域の支えがあってこそなのです。

県民の期待を一身に背負って

岐阜県民にとって、県立岐阜商業は「郷土の誇り」です。甲子園での活躍は、県全体を盛り上げる一大イベントとなります。選手たちは、自分たちが単なる一高校の野球部員であるだけでなく、岐阜県民の夢と希望を背負っていることを自覚しています。そのプレッシャーは決して小さくありませんが、同時に、それを力に変えるだけの精神的な強さも持ち合わせています。

スタンドを埋め尽くす大応援団の声援は、選手たちの背中を力強く後押しします。苦しい場面でも、あと一歩を踏ん張れる。そんな不思議な力を与えてくれるのが、ふるさとの応援なのです。

地元出身選手たちの「帰属意識」

県立岐阜商業の選手たちは、そのほとんどが地元・岐阜県の出身です。幼い頃から「天下の岐阜商」に憧れ、そのユニフォームに袖を通すことを夢見てきた選手たちばかりです。生まれ育った土地の代表として戦うことに、彼らは強い誇りと責任感を感じています。

この高い「帰属意識」は、チームの結束力を高める上で非常に重要な役割を果たします。同じ目標に向かって、仲間と、そして地域と一体となって戦う。この経験を通じて、選手たちは野球選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長していくのです。

結論:県立岐阜商業は、なぜ強いのか?

ここまで、県立岐阜商業の強さの秘密を様々な角度から探ってきました。最後に、その理由を改めてまとめてみましょう。

県立岐阜商業の強さの源泉は、決して一つの要因に集約されるものではありません。それは、

1.100年の歴史が育んだ「天下の岐阜商」という揺るぎない伝統と誇り

2.強力なOB会組織による、時代を超えた「岐商野球」の継承とサポート

3.鍛治舎監督がもたらした「主体性を重んじる指導」と「意識改革」という革新

4.地域社会全体からの熱い期待と、物心両面にわたる手厚い支援

5.地元出身選手たちが持つ、高い「帰属意識」とチームの結束力

といった、いくつもの要素が複雑に絡み合い、奇跡的なバランスの上に成り立っているのです。

私立強豪校が全盛の現代高校野球において、県立岐阜商業は、まさに「県立の星」として輝き続けています。その姿は、私たちに高校野球の原点、そしてスポーツが持つ本来の素晴らしさを改めて教えてくれます。

これからも、県立岐阜商業は多くの困難に立ち向かいながら、私たちに夢と感動を与え続けてくれることでしょう。「天下の岐阜商」の次なる100年の歴史が、どのような輝かしいものになるのか。一人の高校野球ファンとして、これからも熱い視線を送り続けたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい なぜ県立岐阜商業は強いのか?県立の星が甲子園で輝き続ける理由 2025年、夏の甲子園。ベスト8に唯一公立校として勝ち進み、準々決勝では優勝候補の横浜高校を […]