米価の高騰が家計を直撃する中、政府の新たな物価高騰対策として、農林水産大臣が「お米券」の導入に強い意欲を示したことが大きな話題となっています。この政策が実現すれば、国民生活に直接的な恩恵をもたらすことになりますが、その具体的な内容、特に「誰が、いつ、いくらもらえるのか」「どこで使えるのか」といった詳細については、まだ不確定な部分が多く、多くの国民がその行方を注視しています。

この記事では、米価高騰の背景にあるコメ政策の大きな転換から、大臣の発言の真意、そして既に独自にお米券を配布している自治体の具体的な事例に至るまで、多角的な情報源から得られた最新の情報を統合し、皆様が抱える疑問を解消し、今後の行動指針を明確にすることを目指します。

1. 政策提言の背景:なぜ今、「お米券」なのか?

農林水産大臣が「お米券」による物価高騰対策を提言した背景には、二つの重要な要因があります。一つは急激な米価の高騰、もう一つは政府のコメ政策の大きな転換です。

1.1. 止まらない米価高騰の現状

現在、スーパーでのコメの平均価格は5kgあたり4,200円台に迫り、これは過去の最高値に匹敵する水準です。この価格高騰は、過去数年にわたる生産調整(減反政策)の影響に加え、国際的な穀物価格の上昇、円安による資材高騰が複合的に作用した結果と考えられます。食費の中でも基幹となるコメの価格上昇は、特に子育て世帯や年金生活者など、可処分所得が限られる世帯の家計を強く圧迫しています。

1.2. コメ政策の「歴史的転換」と大臣の狙い

鈴木農林水産大臣は、前政権が進めたコメの増産路線に対し、「増産し続ければ大暴落を招く」と警鐘を鳴らし、「需要に応じた生産」を原則とする政策への転換を明確に打ち出しました。

この政策転換の中で提唱された「お米券」には、単なる消費者支援に留まらない、二重の狙いがあります。

1.消費者への直接的な支援:高騰するコメの購入費用を直接的に補助し、家計の負担を軽減する。

2.コメ需要の喚起:お米券の配布を通じて消費を促し、結果的に国内のコメ需要を下支えすることで、生産者への間接的な支援にも繋げる。

大臣は、この施策を「先の見通せる農政」の一環と位置づけており、短期的な価格抑制策ではなく、生産者と消費者の双方にメリットをもたらす持続可能な政策を目指していることが伺えます。

2. 読者の最大の関心事:「誰がもらえるのか?」

鈴木大臣は「お米券」の配布について強い意欲を示していますが、その具体的な対象者については、まだ政府としての方針が固まっているわけではありません。しかし、大臣の発言や過去の類似事例から、対象者像を予測することができます。

2.1. 大臣が念頭に置く対象者像

大臣は、就任会見やその後の発言の中で、給付の対象として**「子育て中の世帯」や「年金生活の世帯」**を特に念頭に置いていることを示唆しています。これは、食費の負担が大きい世帯や、物価高騰の影響を受けやすい層を優先的に支援するという、政策の基本的な方向性を示しています。

2.2. 政策決定の鍵:「地方創生臨時交付金」の活用

大臣は、国が直接全国民に配布するのではなく、「地方創生臨時交付金」の拡充を通じて、地方自治体が物価高騰対策としてお米券を配布することを想定していると見られます。

この仕組みの場合、最終的な配布対象者や金額は、各自治体の判断に委ねられることになります。

| 予測される対象者パターン | 過去の事例に基づく可能性 |

| 子育て世帯 | 最も可能性が高い。食費の負担増が顕著で、自治体独自の給付金でも優先される傾向。 |

| 住民税非課税世帯・低所得世帯 | 可能性が高い。国が主導する給付金・クーポン事業では、支援の必要性が高い層として必ず対象となる。 |

| 全世帯 | 自治体独自の施策で実績あり。公平性の観点から、財政に余裕のある自治体では全世帯を対象とするケースがある(例:台東区、尼崎市)。 |

| 高齢者世帯 | 可能性あり。大臣が言及しており、年金生活者への支援として、高齢者向けの給付金・商品券の過去事例も存在する。 |

結論として、国が一律に「誰」と定めるのを待つよりも、当面は居住地の自治体が「地方創生臨時交付金」をどのように活用するかを確認することが、恩恵を受けるための最も重要な行動となります。

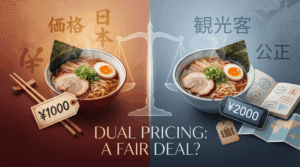

3. 「どこで使える?」:お米券の仕組みと利用可能店舗

お米券の使い勝手は、読者の皆様が最も気になる点の一つです。大臣が提言している「お米券」は、一般的に「全国共通おこめ券」を指しており、その仕組みと利用範囲は明確に定められています。

3.1. 「全国共通おこめ券」とは

「全国共通おこめ券」は、全国米穀販売事業協同組合(全米販)が発行する商品券です。

•額面:現在流通しているものは、1枚440円(お米1kg相当)が一般的です。

•特徴:有効期限がなく、全国共通で利用できるため、非常に利便性が高いのが特徴です。

•換金性:金券ショップなどで現金化も可能ですが、換金率は93%〜96%程度であり、緊急時以外はお米の購入に利用する方が経済的です。

3.2. 利用できる店舗は全国3万店以上

お米券は、全国で約3万店以上の「おこめ券取扱店」で利用できます。その利用範囲は、米穀専門店に留まらず、私たちの生活に身近な大手小売店にも広がっています。

| 店舗の種別 | 具体的な店舗例 | 利用のポイント |

| 大手スーパー | イオン(グループ各店)、イトーヨーカドー、ライフ、西友など | お米の品揃えが豊富で、最も利用しやすい。レジで「お米券を利用する」旨を伝える。 |

| 米穀専門店 | 地元の米屋さん、「ごはん彩々」の加盟店など | 銘柄米や量り売りなど、専門的な商品を購入したい場合に適している。 |

| ドラッグストア | 一部の大手ドラッグストアチェーン | 食料品を取り扱う店舗の一部で利用可能。事前に「おこめ券取扱店」の表示を確認する必要がある。 |

| ホームセンター | 一部の大手ホームセンターチェーン | 米の取り扱いがある店舗で利用可能。 |

【重要】お米以外の商品への利用について お米券は、原則として**「お米の購入代金」として利用するための商品券です。しかし、一部の店舗では、お米券の利用時にお米以外の食料品や日用品の購入に充当できる場合があります。これは店舗側の裁量によるものであり、「お米券=お米以外も買える」と断定するのは危険**です。お米以外の購入を検討する場合は、必ず事前に店舗に確認することが安全です。

4. 最新情報と過去事例から予測する配布時期と金額

鈴木大臣は「あすにも配りたい」と意欲を見せる一方で、「国会のスケジュールもあるし、補正予算をまず成立させないとできない」と、年内配布は国会の動き次第であることを示唆しています。

4.1. 配布時期の予測:年内は厳しく、来年1〜3月が現実的

国が主導し、全国的な規模で「お米券」の配布を実現するには、補正予算の成立が不可欠です。臨時国会での議論、予算案の作成と審議、そして成立後の自治体への交付金配分と準備期間を考慮すると、年内の全国一律配布は極めて難しいと予測されます。

•現実的な配布開始時期:令和7年度の年明け(1月〜3月頃)が最も現実的なラインと考えられます。

•例外:既に独自の財源や既存の交付金を活用して配布を決定している一部の自治体では、既に配布が開始されています(後述)。

4.2. 配布金額の予測:4,400円または8,800円が基準

過去の自治体の事例や、お米券の額面(440円)から、配布金額は以下の二つのパターンが基準となる可能性が高いです。

•4,400円分(10枚):お米約10kg相当。基本的な支援額として、単身世帯や一般世帯への配布基準となる可能性。

•8,800円分(20枚):お米約20kg相当。子育て世帯や3人以上の多人数世帯など、特に食費負担が大きい世帯への加算額として設定される可能性。

5. 確定情報:既に「お米券」を配布している自治体事例

国の方針が定まらない中でも、物価高騰対策として独自に「お米券」や「お米クーポン」の配布を決定・実施している自治体が全国で相次いでいます。これらの事例は、今後の国の政策や他の自治体の動向を予測する上で、重要な参考情報となります。

5.1. 全世帯を対象とした事例

| 自治体名 | 対象者 | 配布内容 | 配布時期(目安) | 特徴 |

| 東京都台東区 | 区内の全世帯(約14万世帯) | 基本:4,400円分。子育て世帯・3人以上世帯:8,800円分に加算。 | 既に配布開始 | 全世帯を対象とし、子育て世帯に手厚い加算を実施。 |

| 兵庫県尼崎市 | 市内の全世帯 | 4,400円分(お米券10枚) | 既に配布開始 | 全世帯を対象とし、市内店舗での利用を促すキャンペーンも実施。 |

| 埼玉県秩父市 | 市内の全世帯(約2.6万世帯) | 世帯人数に応じて2,200円~8,800円相当 | 令和7年8月頃 | 世帯人数に応じてきめ細かく金額を設定。 |

5.2. 子育て世帯・低所得世帯を対象とした事例

| 自治体名 | 対象者 | 配布内容 | 特徴 |

| 青森県 | 18歳以下の子どもがいる世帯 | 電子クーポン5,000円分またはお米券4,400円分 | 電子クーポンとの選択制を導入し、利便性を高めている。 |

| 茨城県日立市 | 子育て世帯(約1.1万世帯) | 4,400円分(JA全農の全国共通おこめギフト券) | 子育て世帯に特化して支援を実施。 |

| 大阪府 | 19~22歳の大学生や若者 | 7,000円相当のお米クーポン | 独自の年齢層を対象とし、食費支援に特化。 |

| 東京都 | 低所得世帯(東京おこめクーポン事業) | 国産米や野菜などと引き換え可能なクーポン | お米現物との引き換えを基本とするクーポン形式を採用。 |

これらの事例から分かるように、自治体は**「全世帯への公平な支援」と「子育て世帯への重点的な支援」**の二つの方向性で、お米券の配布を進めています。

6. 読者の疑問を解決するQ&Aと付加価値情報

Q1. 鈴木大臣の「お米券」は、現金給付と比べて何が優れているのですか?

A. お米券は、「使途をコメに限定できる」という点で、現金給付とは異なる政策効果を狙っています。

1.政策目的の確実な達成:現金給付は使途が自由なため、必ずしも食費に充てられるとは限りません。お米券は、コメの購入に限定されるため、「米価高騰対策」という政策目的を確実に達成できます。

2.コメ農家への支援:お米券の利用は、結果的にコメの消費量を増やし、流通を活性化させるため、コメ農家の経営安定という波及効果も期待できます。

3.発行の迅速性(自治体レベル):国による現金給付はシステム構築に時間がかかりますが、既に存在する「全国共通おこめ券」を利用することで、自治体レベルでは比較的迅速な配布が可能です。

Q2. 自治体が配布する「お米クーポン」と「お米券」の違いは何ですか?

A. 名称は似ていますが、その形式と利用範囲に違いがあります。

| 全国共通おこめ券 | 自治体独自の「お米クーポン」 | |

| 形式 | 紙の商品券(全米販発行) | 電子クーポンや引換券(自治体発行) |

| 利用範囲 | 全国共通の「おこめ券取扱店」約3万店以上 | 指定された地域・店舗に限定されることが多い |

| 有効期限 | なし | 期限が設定されている場合が多い |

| 換金性 | 金券ショップなどで換金可能(換金率あり) | 原則として換金不可 |

利便性では全国共通おこめ券に軍配が上がりますが、自治体独自のクーポンは、地域経済の活性化や特定の県産米の消費促進など、より地域に特化した目的を持つことが多いのが特徴です。

Q3. 鈴木大臣の政策は、いつ頃までに確定する見込みですか?

A. 政策の具体的な内容は、臨時国会での補正予算案の審議を通じて、年内には大枠が確定する見込みです。

大臣は、この政策を「経済対策」の柱の一つと位置づけているため、政府・与党内で早期実現に向けた強い推進力が働くと予測されます。しかし、前述の通り、配布時期は国会のスケジュールに依存するため、読者の皆様は、国会の動向と、それに続く居住地の自治体からの公式発表に注意を払うことが最も重要です。

7. まとめと読者への行動指針

農林水産大臣が提言した「お米券」政策は、米価高騰に苦しむ国民にとって、非常に期待の大きい支援策です。

| 質問 | 最新情報と予測のまとめ |

| 誰がもらえるか? | 国の方針は未確定。大臣は子育て世帯や年金生活者を念頭。最終的には自治体の判断に委ねられる可能性が高い。既に全世帯や子育て世帯を対象に配布している自治体が多数存在。 |

| どこで使えるか? | 全国共通おこめ券として、全国の米穀専門店、大手スーパー(イオン、イトーヨーカドーなど)、一部のドラッグストアなど、約3万店以上で利用可能。原則はお米の購入に限定。 |

| 配布自治体は? | 東京都台東区、兵庫県尼崎市、埼玉県秩父市など、既に全世帯を対象に配布している自治体がある。今後、地方創生臨時交付金を活用して、全国の自治体に広がる見込み。 |

皆様への行動指針

国の政策の確定を待つ間も、皆様が支援の恩恵を逃さないために、以下の行動をお勧めします。

1.居住地の自治体情報を確認する:既に独自の「お米券」や「お米クーポン」の配布を決定している場合があります。自治体の公式ホームページや広報誌を定期的に確認してください。

2.国会の動向に注目する:補正予算の審議状況が、全国的な配布の時期を決定します。

3.「全国共通おこめ券」の利用店舗を確認する:万が一、お米券が配布された場合に備え、普段利用するスーパーや米穀店が「おこめ券取扱店」であるかを確認しておくとスムーズです。

このお米券政策は、単なる一時的な支援ではなく、日本のコメ政策の大きな転換期における象徴的な動きと言えます。今後の動向に注目し、家計の負担軽減に繋がる情報を逃さないよう、引き続き最新の情報を追っていきましょう。

コメント