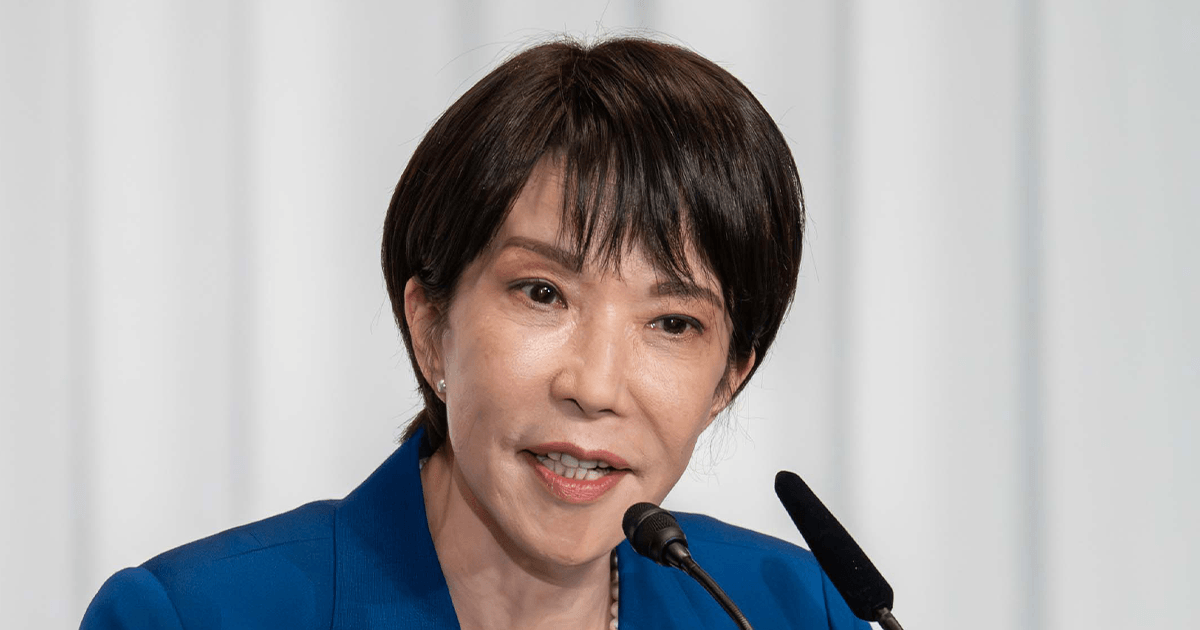

導入:今、高市首相の英語力が注目される理由

「結局のところ、高市早苗首相は英語が上手いのだろうか?」

この疑問は、最近の国際会議での高市首相の英語スピーチが報道されて以来、多くの国民の間で交わされています。特に、そのスピーチを実際に視聴した方からは、「ギリギリ聞き取れるものの、かなり分かりづらい」といった率直な感想も聞かれます。政治家の英語力は、単なる語学のスキルではなく、国益を背負った外交の「武器」であるため、その実力に対する関心は非常に高いと言えます。

さらに、この関心は、高市首相が外交デビュー直後にドナルド・トランプ米大統領との首脳会談に臨んだという時事的な背景によって、一層高まっています。世界を動かすトップリーダーとの対話において、彼女の英語力がどのように機能したのか、あるいは機能するのか。読者の皆さんがこの記事にたどり着いたのは、まさにこの疑問を解消し、日本の外交トップに立つ人物の「真の実力」を知りたいからに他なりません。

本記事では、高市首相の英語力を、単なる「発音の流暢さ」という表面的な評価に留めず、彼女のユニークなキャリア、具体的な外交シーンでのエピソード、そして専門家による多角的な分析を通して徹底的に検証します。その上で、読者の皆さんが抱える最大の疑問に対し、包括的かつ明確な答えを導き出します。

第1章:高市早苗氏の英語力の「基盤」を築いた二つの柱

高市首相の英語力を理解する上で欠かせないのが、その学習背景とキャリアの原点です。彼女の英語は、一般的な英語学習者とは一線を画す、極めて「実戦的」な環境で鍛え上げられてきました。

1.1. 学生時代と短期留学で培われた知的な土台

高市氏は、神戸大学経営学部を卒業しています。国際的な学問環境を持つ同大学で、英語の文献読解やディスカッションを通じて、経営学や経済学といった専門分野の英語力を磨きました。

さらに、彼女は大学時代にハーバード大学への短期留学を経験しています。この経験は、彼女の英語力に「アカデミックな読解力」と「論理的思考力」という強固な土台を与えました。英語専門家による分析でも、彼女の「読解・ライティング力は大学院生レベル以上」と高く評価されており 、これは、彼女が扱う政策文書や外交公電を正確に理解し、作成する上で不可欠な能力と言えます。

1.2. キャリアの原点:米国議会スタッフ時代の「生きた英語」

高市氏の英語力を語る上で最も重要なのが、政治家になる前のキャリアです。彼女は1987年から約1年間、アメリカ連邦議会・民主党下院議員のパトリシア・シュローダー氏の事務所でスタッフとして勤務していました 。

この経験は、単なる語学留学とは次元の異なる、政策の最前線での「生きた英語」を習得する機会となりました。

| 経験の場所 | 期間 | 英語使用の性質 | 英語力への影響 |

| 米国連邦議会事務所 | 1987年〜約1年間 | 政策議論、専門用語の習得、日常的な政治活動 | 専門性の高い「実戦的英語力」と「即応性」の獲得 |

| ハーバード大学 | 短期留学 | アカデミックな読解、論理的思考 | 高度な「読解・ライティング力」の基盤構築 |

当時の元同僚であるキップ氏は、高市氏の英語について「完璧ではないけれど、良かったよ。カジュアルな英語を学んでいる過程だった」と証言しています 。この証言は、彼女の英語が「流暢さ」よりも「コミュニケーション」と「実務」に重きを置いていたことを示唆しています。

第2章:英語と関連する具体的なシーンとエピソード

高市首相の英語力が、実際の政治・外交の舞台でどのように発揮されてきたのかを、具体的なエピソードを通じて検証します。

エピソード1:賛否両論を呼んだ「ASEAN首脳会議での通訳なしスピーチ」

高市首相の英語力が一躍注目を集めたのが、2025年10月26日、マレーシアでの外交デビューとなったASEAN首脳会議です。

2.1. 「伝える覚悟」の外交デビュー

高市首相は、当初日本語で用意されていた演説を、自らの判断で冒頭約1分間を英語に切り替えて披露しました。これは、自らの言葉で日本の外交の柱である「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の進化を訴えるという、「通訳なしで伝える覚悟」を示した行動でした。

| 評価の視点 | 批判的な意見 | 肯定的な意見 |

| 発音・流暢さ | 「発音・アクセントに日本英語のクセがある」「ネイティブに通じるレベルではない」 | 「流暢さよりも、内容を正確に伝え、相手の心に響かせるコミュニケーション力」 |

| 姿勢・伝達力 | 「不自然で見ていてつらい」「通訳を使え」 | 「流暢さより“伝える覚悟”」「堂々とした姿勢が素晴らしい」「挑戦を評価」 |

| 専門家の分析 | – | 「実戦的英語力」「TOEIC換算で800点前後」と推定される中上級レベル |

読者の皆さんが感じた「ギリギリ聞き取れるけど、かなり分かりづらい」という印象は、まさにこの「日本英語のクセ」や「抑揚の強さ」に起因すると考えられます。しかし、外交の専門家や戦場記者からは、「英語ネイティブの視点から見たら、決してペラペラではないが、ものすごく努力されたのだなと感じる」とし、「発音のネイティブっぽさよりも、伝えたい内容が正しく伝わっているか」が重要だと指摘されています 。

2.2. 政治家としての英語の役割

この賛否両論は、政治家にとっての英語力が、単なる「流暢さ」から「コミュニケーション力・伝達力」へとシフトしている現代の外交の潮流を象徴しています。

noteの評論記事にあるように、政治の舞台では「音の美しさ」よりも「意思の明確さ」が求められます。高市首相の英語は、その堂々とした態度そのものが「日本は自国の立場を明確に主張する」という強い外交メッセージとして機能しているのです 。

エピソード2:中国代表への「Information!」即興反論

高市氏の「実戦的英語力」を最も象徴するエピソードの一つが、経済産業大臣時代に臨んだIAEA(国際原子力機関)総会での出来事です。

この総会で、高市氏は中国代表の発言に対し、即興で英語の反論を披露しました。この時の具体的な発言内容は詳細には報じられていませんが、その中で力強く発せられた**“Information!”の一言が、単なる言葉ではなく、主権国家としての即時反応、すなわち「政治的言語行為」**として機能したと評価されています 。

このエピソードは、彼女が政策レベルの専門用語を扱い、その場で原稿なしに、外務官僚の即時チェックを受けながらも、瞬発的な対応力を発揮できることを証明しました。専門家が「即応性のある実戦英語」と評価する所以です。

エピソード3:トランプ大統領との会談と「新黄金時代」宣言

読者の皆さんが最も関心を寄せているのが、トランプ大統領との会談における英語の使用状況でしょう。

会談自体は、東京・迎賓館で行われ、「日米同盟の新たな黄金時代を共につくりたい」という高市首相の宣言と共に、重要鉱物に関する新たな日米枠組み文書に署名するという、極めて重要なものでした。

会談中の具体的な英語でのやり取りの詳細は公表されていませんが、注目すべきは、トランプ大統領が会談前の電話会談で高市首相を「本当に素晴らしく美しい人」と評価した点です。トランプ氏との外交において、「人間関係の構築」は極めて重要であり、英語での直接的なコミュニケーションが成功の鍵を握ります。

ASEANスピーチで評価された「実戦的覚悟」は、トランプ氏との「やり取り」に活かされたと報じられており、英語での直接的な意思疎通が、日米間の信頼関係構築に寄与した可能性は極めて高いと言えます。

エピソード4:政治家としての信念を凝縮した「Japan is back!」

高市氏の英語力は、短いフレーズにも表れています。自民党総裁選の討論会で英語での対応を求められた際、彼女は「Japan is back!」という短いフレーズを毅然と発しました。

これは、米国議会スタッフ時代に元同僚のキップ氏が語った「バンパー・ステッカー政治」(自身の信念を2~4単語に凝縮する手法)を体現したものです。外交の場では、長々と流暢に話すことよりも、強いメッセージを簡潔に、そして力強く伝える能力が求められます。この「Japan is back!」は、日本の復活を世界に示す、極めて効果的な「政治的言語」として機能しました。

第3章:専門家と世論による多角的な評価

高市首相の英語力に対する評価は、単なる「上手い・下手」の二元論では語れません。ここでは、専門家による客観的な分析と、世論の反応を紹介します。

3.1. 英語専門家による客観的分析

英語専門家による分析は、高市首相の英語力が「流暢さ」よりも「実用性」に特化していることを示しています。

| 評価項目 | 専門家の分析結果 |

| 読解・ライティング力 | 大学院生レベル以上。政策文書の理解・作成に不可欠な高度な能力。 |

| 推定TOEICスコア | 800点前後。ビジネス英語を十分にこなせる中上級レベル。 |

| スピーチ力 | かなり高い。原稿を見ながらも聴衆に語りかける力、伝達力が優れている。 |

| 英会話力 | そこそこだが、コミュニケーション力が高い。発音や流暢さよりも、内容を正確に伝える能力。 |

| 発音 | 「基本ルールの90%をクリア」しているが、「日本英語のクセ」がある。 |

この分析から、彼女の英語は「ネイティブのような美しい発音」を目指すのではなく、「政策を正確に伝え、議論をリードする」ためのツールとして磨かれてきたことが分かります。

3.2. 他の政治家との英語力比較:林芳正氏との対比

高市首相の英語力をより深く理解するためには、他の政治家との比較が有効です。特に、林芳正氏(ハーバード大学卒)は流暢な英語の使い手として知られています。

| 候補者 | 英語力のタイプ | 特徴的なエピソード |

| 高市早苗氏 | 実戦的・伝達重視型 | IAEAでの即興反論、ASEANでの「伝える覚悟」スピーチ |

| 林芳正氏 | 流暢・アカデミック型 | ハーバード大学卒、流暢な英語スピーチ |

林氏の英語が「流暢さ」という点で優れているのに対し、高市氏の英語は、**「即応性」と「強いメッセージの伝達力」**という、政治家として最も重要な側面に特化していると言えます。

3.3. 世論の反応と「政治的英語力」への期待

高市首相の英語スピーチに対する世論の反応は、まさに「流暢さ」と「伝達力」のどちらを重視するかという価値観の対立を映し出しています。

•批判派の主張: 発音の不自然さや聞き取りにくさを指摘し、「国際舞台で恥ずかしい」という意見。

•擁護派の主張: 「母国語でない言語で自分の思いを伝える努力に感動した」「発音よりも堂々とした姿勢が素晴らしい」という意見。

この議論は、日本の政治家に対し、国民が「完璧な語学力」よりも「国益を背負って、臆することなく、自国の主張を世界に発信する強い意志」を求めていることの表れとも解釈できます。

結論:高市早苗氏の英語力は「上手い」のか?

読者の皆さんからの「結局のところ、高市早苗首相は英語が上手いのか?」という問いに対し、本記事の徹底的な分析に基づき、最終的な答えを導き出します。

最終的な答え:「流暢ではないが、外交官として極めて優秀」

高市早苗氏の英語力は、一般的な意味での「ネイティブのように流暢で美しい発音の英語」の使い手ではないかもしれません。彼女の英語には、読者の皆さんが感じたように、**「聞き取りづらさ」や「日本英語のクセ」**が残っています。

しかし、彼女の英語は、政治家・外交官として最も重要な「実戦的な英語力」、すなわち「政策を正確に伝え、相手の心に響かせ、国家の意志を即座に表明する能力」においては、極めて高いレベルにあると評価できます。

彼女の英語の真価は、以下の三点に集約されます。

1.専門性と実務能力: 米国議会スタッフ経験とIAEAでの即興反論が示す、専門性の高い政策議論に対応できる実務的な英語力。

2.伝達の覚悟: ASEANスピーチでの「通訳なし」の選択が示す、発音の完璧さよりも「自分の言葉で伝える」という強い覚悟と、それによる国際社会へのインパクト。

3.メッセージの凝縮力: 「Japan is back!」に象徴される、複雑なメッセージを簡潔かつ力強く伝える「政治的言語」としての運用能力。

トランプ大統領との会談という最新の外交舞台においても、彼女の英語は、単なる語学ではなく、「日本のトップリーダーとしての自信と意志」を伝えるための強力なツールとして機能したと言えるでしょう。

高市首相の英語力は、「流暢さ」という芸術点を捨て、「伝達力」と「実戦力」という機能点を極限まで高めた、日本の外交を担うにふさわしい「機能的英語」であると結論づけられます。

コメント