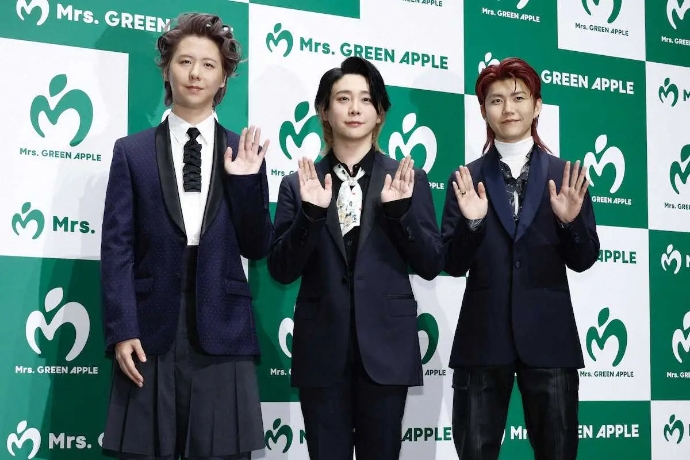

2025年10月25日、Mrs. GREEN APPLEが開催したドームツアー「BABEL no TOH」は、多くのファンの心に深く刻まれる一夜となりました。このツアーは、彼らがこれまで積み上げてきた音楽の歴史と、新たな境地への挑戦を象徴する、まさに「塔」のような壮大なステージでした。

この記事では、その感動的な夜のセットリストを辿りながら、一曲一曲に込められたメッセージや、私たちが彼らの音楽から受け取る人生への影響、価値、そして良さについて、深く考察していきます。ライブに参加された方も、残念ながら会場に足を運べなかった方も、このレポートを通じて、ミセスの音楽が持つ「魔法」を再体験し、明日への活力を得ていただければ幸いです。

序章:塔の始まり—人生を肯定する軽快なリズム

ライブの幕開けは、期待と興奮が最高潮に達する瞬間です。彼らが選び抜いたオープニングナンバーは、聴く者の心を一瞬で高揚させ、日常の喧騒から解き放つ力を持っていました。

1. Love me, Love you

**「ねぇ、愛して、愛して、愛して」というストレートなメッセージが、ドーム全体に響き渡った瞬間、会場の空気は一変しました。この曲は、「誰の心にも春は来る」**というテーマを軽快なブラスサウンドに乗せて歌い上げます。

•人生への影響とエピソード: 社会人になってから、仕事のプレッシャーで自分を見失いかけていた友人がいました。彼は、この曲を聴くたびに「自分を愛することから始めよう」と思い直すと言います。特に**「誰が心にも春は来る」というフレーズは、彼の心の奥底に沈んでいた自己肯定感を呼び覚まし、「自分を認め、愛することが、他人を愛し、愛されるための第一歩だ」という普遍的な真理を教えてくれたそうです。この曲が持つ、底抜けに明るい肯定感は、私たちの「愛されたい」**という根源的な願いを、恥ずかしがらずに表現する勇気を与えてくれます。

2. CHEERS

続く「CHEERS」は、まさに「乾杯」の名の通り、人生の困難さえも楽しみに変えていこうという、前向きなエネルギーに満ちています。先行配信された当時、コロナ禍の閉塞感を打ち破るような明るさで、多くのリスナーを励ましました。

•人生への影響とエピソード: 大学受験を控えた時期、不安で押しつぶされそうになっていた頃、この曲を聴いていました。**「緊張や不安をも楽しみに変えていこう」というメッセージは、自分を追い詰めるのではなく、「この状況さえも、将来笑えるエピソードになる」と視点を変えるきっかけになりました。ライブでこの曲を聴くと、隣の人と肩を組みたくなるような一体感が生まれ、「一人じゃない、みんなでこの人生を乗り越えていこう」という連帯感を強く感じます。それは、人生という旅路における、最高の「仲間」**からのエールです。

3. アンラブレス

一転して、内省的なムードを帯びる「アンラブレス」。**「愛のなさ」を意味する”loveless”に否定の接頭辞”un-“を付けた造語に近いこのタイトルは、「愛されていないわけではない」**という、複雑で繊細な感情を描き出します。

•人生への影響とエピソード: SNSの普及により、他者との比較で自己肯定感が揺らぎやすい現代において、この曲のメッセージは深く響きます。**「愛されたいんだと嘆く暇があるのって」というフレーズは、他者からの愛を求める前に、まず「自分自身を愛すること」の大切さを突きつけます。あるファンは、この曲を聴いて、「他人の評価軸ではなく、自分の心の声に耳を傾ける時間」を持つようになったと語っています。自分を認め、愛する「自愛」**の精神こそが、真の心の平穏をもたらすという、ミセスからの静かな、しかし力強い示唆です。

4. Feeling

「アンラブレス」の後に続く「Feeling」は、感情の機微を大切にするミセスらしい一曲です。私たちの心の中で渦巻く、言葉にできない「感情(フィーリング)」そのものを肯定し、受け入れることの重要性を歌います。

•人生への影響とエピソード: 私たちはしばしば、自分の感情を「正しいか、間違っているか」で判断しがちです。しかし、この曲は、**「ただ、そう感じていること」自体に価値があることを教えてくれます。仕事で理不尽な評価を受けたとき、友人の裏切りに傷ついたとき、この曲を聴くと、「悲しいなら悲しいでいい、怒っているなら怒っていていい」と、自分の感情をありのままに受け入れることができました。それは、「感情は、私たちが生きている証そのものだ」**という、深い自己受容のプロセスへと導いてくれるのです。

第二章:社会と自己の狭間で—問いかけと葛藤

ライブの中盤は、社会と個人の関係性、そして自己の内面との対話を描いた、ミセスならではの「問いかけ」の楽曲群が続きます。

5. パブリック

**「人は純白に輝く生き物だ」それって本当?という根源的な問いから始まる「パブリック」は、人が心の内側に抱える「愚かさや醜さ」と、それでもなお美しいと思える「人間」**という存在を、生々しく描きます。

•人生への影響とエピソード: 私たちは、社会という**「パブリック」な場で、常に「良い人」であろうと仮面を被りがちです。しかし、この曲は、その仮面の下にある「私利私欲」や「弱さ」を隠す必要はないと語りかけます。ある読者は、この曲を聴いて、職場の人間関係での「建前」に疲弊していた自分を解放できたと言います。「優しさを精一杯に愛そうと 醜さも精一杯に愛そうと」という詞は、「善も悪も含めた自分自身を丸ごと愛する」**という、究極の自己肯定へと繋がる道を示しています。

6. おもちゃの兵隊

社会のシステムや権威に無批判に従う人々を、**「おもちゃの兵隊」になぞらえて風刺した一曲です。軽快なメロディとは裏腹に、「自分の心に嘘を付き、流されるままに生きる人々」**への痛烈なメッセージが込められています。

•人生への影響とエピソード: この曲は、私たちが**「本当に自分の意志で生きているのか?」という問いを投げかけます。情報過多の現代で、無意識のうちに他者の意見や社会の常識に「同調」してしまう危険性を教えてくれます。ある学生は、この曲を聴いて、「自分の頭で考え、自分の言葉で発言する」ことの重要性を再認識したそうです。「おもちゃの兵隊」ではなく、「意志を持った人間」として生きるための、「目覚まし時計」**のような役割を果たす楽曲です。

7. WanteD! WanteD!

ドラマのオープニングテーマとしても知られるこの曲は、**「煩わしい人間関係から逃れたい」という、10代の若者が抱える葛藤を、スリリングなサウンドで表現します。「WanteD! WanteD!」という叫びは、「誰かに見つけてほしい」「理解してほしい」**という、孤独な魂の願いの裏返しです。

•人生への影響とエピソード: 人間関係の複雑さに悩んでいた時期、この曲の**「逃げたい」という感情に深く共感しました。しかし、ただ逃げるだけでなく、「自分の居場所を探し求める」エネルギーがこの曲には満ちています。それは、「孤独は、自分自身と向き合うための大切な時間だ」と気づかせてくれると同時に、「それでも、誰かと繋がりたい」という、人間が持つ本質的な欲求を肯定してくれます。「逃走」の先に「希望」**を見出す、ミセスらしい楽曲です。

8. ライラック

一転、爽やかな風を運んでくる「ライラック」。**「過去の自分を肯定し、未来へと踏み出す」という、ミセスの楽曲の中でも特にポジティブなメッセージを持つ一曲です。ライラックの花言葉「初恋」「友情」**のように、大切な人との絆や、新しい始まりを予感させます。

•人生への影響とエピソード: 卒業や転職など、人生の大きな節目に聴くと、涙腺が緩むというファンは多いでしょう。「過去の自分を否定せず、全てを抱きしめて、新しい一歩を踏み出す」というメッセージは、「人生は常に“今”**から始まる」という希望を与えてくれます。特に、「君が居たから、今の僕がいる」という感謝の念は、人生で出会った全ての人々への「愛」**を再確認させてくれる、温かい楽曲です。

第三章:深淵と光—内省と真実の探求

ライブの中盤から後半にかけては、より深い内省的な世界へと誘う楽曲が続きました。生と死、そして人間の本質に迫る、重厚なメッセージがドームを包み込みます。

9. Soranji

映画の主題歌としても知られる「Soranji」は、**「諳(そら)んじる」という言葉をタイトルに持ち、「生きる」ことの尊さと、「命のバトン」をテーマにしています。戦時下の過酷な状況で、遺書を暗記して家族に届けた人々のエピソードから着想を得たこの曲は、「生きて、生きててほしい」**という、究極の願いを歌い上げます。

•人生への影響とエピソード: この曲を聴くと、**「生きていること」自体が、どれほど「奇跡」であり、「誰かの願い」の上に成り立っているかを痛感します。ある闘病中のファンは、この曲を「命綱」のように感じていたと言います。「思い出は歩いてきた証だと」という歌詞は、過去の困難や挫折さえも「成長の証」として肯定し、「未来へ向かって生き抜く力」を与えてくれます。それは、「命の重さ」と「生きる喜び」**を同時に教えてくれる、ミセスの最高傑作の一つです。

10. フロリジナル

**「香り」と「オリジナル」を組み合わせた造語のようなタイトルを持つ「フロリジナル」は、「自分だけの香り」を見つけ、「大切な人に大切にされたい」という、誰もが持つ「承認欲求」**をストレートに歌います。

•人生への影響とエピソード: この曲は、「自分らしく生きる」ことの難しさと、その先にある「希望」を描いています。深い森をかき分けて「その先の町」を目指す主人公の姿は、「目的に向かって試行錯誤する人生」そのものです。ある若手クリエイターは、この曲を聴いて、「他人の真似ではなく、自分だけの“匂い”**を持つ作品を作ろう」と決意したそうです。「自分だけの価値」を信じ、「迷いながらも前進する勇気」**を与えてくれる、静かなる応援歌です。

11. ゼンマイ

**「ゼンマイ」仕掛けのように、誰かに動かされているわけではないか?という、現代社会への鋭い風刺を込めた楽曲です。淡々としたメロディの中に、「交わらない思いが棘になる」**という、人間関係の難しさが垣間見えます。

•人生への影響とエピソード: この曲は、**「誰かの期待に応えるために生きる」ことの虚しさを教えてくれます。私たちは、社会や家族、友人といった「他者」の期待という「ゼンマイ」によって、無意識のうちに動かされているのかもしれません。ある主婦は、この曲を聴いて、「自分の人生のハンドルを、自分で握り直す」決意をしたと言います。「自分のペースで、自分のために生きる」という、「自己主権」**の回復を促す、哲学的な一曲です。

12. 君を知らない

「誰かのことを本当に理解することの難しさ」、そして**「それでも理解しようとすることの尊さ」を歌った楽曲です。「君を知らない」というフレーズは、突き放しているのではなく、むしろ「君の全てを知りたい」**という、深い愛情の裏返しです。

•人生への影響とエピソード: 長年連れ添った夫婦でさえ、相手の全てを知ることはできません。この曲は、「人間は、永遠に“他者”**である」という事実を受け入れた上で、「それでも、その隔たりを埋めようと努力すること」こそが、「愛」なのだと教えてくれます。「相手を理解できない自分」を責めるのではなく、「理解しようと努める自分」を肯定する。それは、「人間関係の永遠のテーマ」**に対する、ミセスからの誠実な答えです。

第四章:愛と孤独の交差点—心の機微を綴る

ライブはさらに深部へと進み、愛と孤独、そして生への渇望をテーマにした楽曲が続きます。

13. Soup

温かいスープのように、**「いつか冷めてしまうかもしれない」という不安を抱えながらも、「君への思いを大切に育んでいく」という、繊細な愛情を描いた楽曲です。「ねえ 温かいスープの様に 君への思いも冷めるのかな」という問いかけは、愛の「永遠性」と「はかなさ」**を同時に表現しています。

•人生への影響とエピソード: この曲は、**「愛の形は、時間と共に変化する」という現実を優しく受け入れさせてくれます。恋人との関係に不安を感じていたとき、この曲を聴いて、「愛が冷めることを恐れるのではなく、今この瞬間の温かさを大切にしよう」と心に決めました。それは、「愛とは、永遠の誓いではなく、日々の積み重ねだ」**という、成熟した愛情観を教えてくれる、心温まる一曲です。

14. 絶世生物

プログレッシヴな展開を持つ「絶世生物」は、**「生きることの美しさと、そのはかなさ」を、力強いサウンドで表現します。「本意じゃない快楽は寂しさ紛らわす為だろう?」という、人間の「寂しさ」**という本質に迫る歌詞が印象的です。

•人生への影響とエピソード: 私たちは、**「寂しさ」を埋めるために、様々な「快楽」に逃避しがちです。しかし、この曲は、その行為が「本質的な解決にはならない」ことを突きつけます。「生きる」ことは、「寂しさ」や「苦しみ」を伴う「絶世の行為」であると同時に、「最も美しい行為」であると肯定します。「生への渇望」を掻き立て、「生きていることの価値」**を再認識させてくれる、魂を揺さぶる楽曲です。

15. Ke-Mo Sah-Bee

タイトルは、ネイティブアメリカンの言葉で**「信頼のおける友達」を意味する「キモサベ」から来ています。この曲は、「本当の仲間とは何か」という、「絆」**のテーマを深く掘り下げます。

•人生への影響とエピソード: 人生において、「キモサベ」と呼べる存在は、そう多くはありません。この曲は、「表面的な付き合い」ではなく、「魂で繋がった仲間」の存在が、どれほど人生を豊かにするかを教えてくれます。困難に直面したとき、「キモサベ」の顔が浮かび、「一人じゃない」という勇気をもらいました。それは、「人間関係における“真実”**の価値」を再認識させてくれる、「友情の賛歌」**です。

16. ア・プリオリ

「先験的(せんけんてき)」という意味を持つ「ア・プリオリ」は、「経験に先立って存在する知識や概念」を指します。この曲は、「私たちが生まれながらに持っている、“真実”や“本質”」について問いかけます。

•人生への影響とエピソード: 私たちは、社会の常識や他者の価値観に囚われがちですが、この曲は**「自分の内側にある、揺るぎない真実」に目を向けさせます。「経験や知識を超えた、“直感”や“本能”を信じる」ことの重要性を教えてくれます。「自分だけの“ア・プリオリ”(本質)」を見つけ、それに従って生きる「勇気」**を与えてくれる、自己探求の楽曲です。

17. Lonliness

**「孤独」をテーマにしたこの曲は、「寂しさ」を否定するのではなく、「孤独であること」を「自己と向き合うための大切な時間」**として肯定します。

•人生への影響とエピソード: 孤独を感じることは、決して**「悪いこと」ではありません。この曲は、「孤独は、自分を深く知るための**“鏡”**だ」と教えてくれます。ある読者は、この曲を聴いて、「孤独な時間」を「創造的な時間」に変えることができるようになったと言います。「孤独」を恐れるのではなく、「孤独」を愛し、「自分だけの世界」を築くための「静かなる力」**を与えてくれます。

18. ダーリン

愛する人へのストレートな想いを歌った「ダーリン」は、ライブのクライマックスに向けて、会場全体を温かい愛で包み込みます。「愛する人」の存在が、どれほど人生を豊かにするかを、優しく、しかし情熱的に歌い上げます。

•人生への影響とエピソード: この曲は、「愛する人との絆」の尊さを再認識させてくれます。日々の忙しさの中で、つい忘れがちな「感謝の気持ち」や「愛情」を、改めて伝える勇気を与えてくれます。「愛する人の存在」が、「人生の“灯台”**」となり、「どんな困難も乗り越えられる力」**を与えてくれるという、普遍的な愛の力を歌った楽曲です。

19. コロンブス

この曲は、**「新しい世界への探求心」と「未知への挑戦」をテーマにしています。コロンブスが新大陸を発見したように、「自分の可能性を信じ、未踏の地へ踏み出す勇気」**を歌い上げます。

•人生への影響とエピソード: この曲は、「現状に満足せず、常に新しい自分を探し求める」という、「探求者」としての姿勢を促します。新しい挑戦に踏み出すとき、この曲を聴くと、「失敗を恐れず、一歩踏み出す勇気」が湧いてきます。「人生は、自分だけの“新大陸”を探す旅だ」という、壮大なメッセージを私たちに投げかけます。

終章:未来へのアンテナ—希望と再生の音楽

ライブの終盤は、未来への希望と、ミセスの音楽が持つ「再生」の力を象徴する楽曲で締めくくられました。

20. ANTENNA

アルバムタイトルにもなった「ANTENNA」は、**「自分の感受性を信じ、未来からの信号を受け取る」という、ミセスの「今」を象徴する楽曲です。「満ち足らない」からこそ湧き上がる「ドキドキ」を大切にし、「未来への希望」**を見出そうと歌います。

•人生への影響とエピソード: 私たちは、「情報」に溢れた世界で、「自分の“アンテナ”**」を鈍らせがちです。この曲は、「他者の声」ではなく、「自分の心の声」に耳を傾け、「自分だけの真実」を見つけ出すことの重要性を教えてくれます。「未来は、誰にもわからないからこそ、面白い」という、「不確実性」を楽しむ「心の姿勢」を育んでくれる、ミセスの「現在進行形」**のメッセージです。

21. GOOD DAY

**「音楽で日本を明るくしたい」という強い決意のもとで生まれた「GOOD DAY」は、「ポップスを背負う」というミセスの覚悟を示す、壮大で華やかな楽曲です。聴く人全てに「良い一日」**を願う、温かいメッセージが込められています。

•人生への影響とエピソード: この曲は、**「日常の小さな幸せ」に目を向けさせてくれます。「特別な日」だけでなく、「何気ない一日」も「GOOD DAY」に変えることができるのは、「自分の心の持ち方次第だ」という、ポジティブな視点を与えてくれます。「明日も、きっと良い日になる」という、「根拠のない自信」を私たちに植え付けてくれる、「希望の賛歌」**です。

22. Magic

自己否定や不安を抱えながらも、それを乗り越えて**「前向きに生きよう」とする姿勢を描いた「Magic」。「現実は変えられなくても、自分の心に**“魔法”**をかけることはできる」という、「自己変革」**の力を歌います。

•人生への影響とエピソード: 人生は、「思い通りにならないこと」ばかりです。しかし、この曲は、「自分の心一つで、世界の見え方は変えられる」という、「心の錬金術」を教えてくれます。「自分を信じること」こそが、「最高の“魔法”**」であり、「人生を切り開く力」**になるという、力強いメッセージを私たちに贈ってくれました。

23. 天国

ライブのラストを飾ったのは、「天国」という、深いテーマを持つ楽曲でした。「生と死」、そして**「永遠の愛」について問いかけるこの曲は、「人生の全て」を肯定し、「生きていることの尊さ」**を改めて感じさせてくれます。

•人生への影響とエピソード: この曲は、「失ったもの」への哀悼の念と、「残されたもの」への愛を同時に感じさせてくれます。「愛する人がいること」、「音楽があること」、「生きていること」。それら全てが、**「天国」のような「奇跡」なのだと教えてくれます。ライブの最後にこの曲を聴きながら、「今、この瞬間に生きていること」への「感謝」と、「未来への希望」**を胸に、ドームを後にしました。

結び:バベルの塔が示す、ミセスの音楽の普遍性

Mrs. GREEN APPLEのドームツアー「BABEL no TOH」は、単なるコンサートではありませんでした。それは、彼らの音楽を通じて、私たち一人ひとりの**「人生」と向き合い、「自己」を再構築するための「壮大な旅」**でした。

セットリストに並んだ一曲一曲は、私たちの**「喜び」や「悲しみ」、「愛」や「孤独」といった、人生のあらゆる側面を照らし出す「光」となりました。彼らの音楽が持つ「普遍性」と「深遠さ」は、「バベルの塔」のように、「人間の営み」そのものを象徴し、「言葉や文化を超えて、人々の心を繋ぐ力」**を持っていることを証明しました。

この記事が、あなたの**「人生」という名の旅路において、ミセスの音楽が持つ「価値」と「良さ」を再発見するきっかけとなれば幸いです。そして、彼らの音楽が、これからもあなたの「GOOD DAY」**を彩り続けることを願っています。

コメント