「そろそろ家の外壁、塗り替えの時期かな…」

そうお考えのあなた。美しい外観を取り戻したい、建物の寿命を延ばしたいという思いと同時に、頭をよぎるのはやはり費用のことではないでしょうか。

外装工事は、決して安い買い物ではありません。30坪の一般的な戸建て住宅でも、100万円近い費用がかかることも珍しくありません。この大きな出費を前に、一歩踏み出せないでいる方も多いかもしれません。

しかし、諦めるのはまだ早いです!

実は、国や地方自治体が、あなたの外装工事を金銭的にサポートしてくれる制度をたくさん用意していることをご存知でしたか?それが「補助金」や「助成金」です。

これらの制度を賢く活用すれば、工事費用を数十万円単位で削減することも夢ではありません。浮いた費用で、ワンランク上の塗料を選んだり、気になっていた他のリフォームに予算を回したりと、理想の住まいづくりがぐっと現実に近づきます。

この記事では、外装工事の専門家である私が、2025年の最新情報に基づき、以下の点を徹底的に解説します。

• どんな補助金・助成金制度があるのか?

• いくらぐらい受け取れるのか?

• どうすれば申請できるのか?

• 損しないための費用相場と業者選びのコツ

正しい知識を身につけ、賢く制度を活用することで、あなたは金銭的な負担を大幅に軽減できるだけでなく、質の高い工事を適正価格で実現できます。

この記事が、あなたの外装工事プロジェクトを成功に導く、信頼できる羅針盤となることをお約束します。さあ、一緒に賢いリフォーム計画の第一歩を踏み出しましょう!

1. 外装工事の補助金・助成金制度の全体像

外装工事の費用負担を軽くしてくれる心強い味方、補助金と助成金。しかし、これらの言葉の違いを正確に理解している方は少ないかもしれません。まずは、制度の基本的な知識から整理していきましょう。

1-1. 意外と知らない?「補助金」と「助成金」の違い

どちらも国や自治体から支給され、返済が不要な公的資金という点では同じです。しかし、その性質には微妙な違いがあります。

• 助成金: 主に厚生労働省が管轄し、雇用促進や労働環境の改善などを目的としています。要件を満たせば原則として受給できるのが大きな特徴です。

• 補助金: 主に経済産業省や各自治体が管轄し、政策目標の達成を目的としています。予算や採択件数に上限があり、申請しても必ず採択されるとは限らないのが特徴です。審査を経て、より政策目的に合致する事業が選ばれる傾向にあります。

外装工事の文脈では、この二つの言葉は厳密に区別されずに使われることも多いですが、「補助金は審査があり、必ずもらえるわけではない」という点を頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

1-2. あなたの工事も対象かも?外装工事で利用できる制度の種類

外装工事で利用できる補助金・助成金は、大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類できます。ご自身の工事計画がどれに当てはまるか、チェックしてみてください。

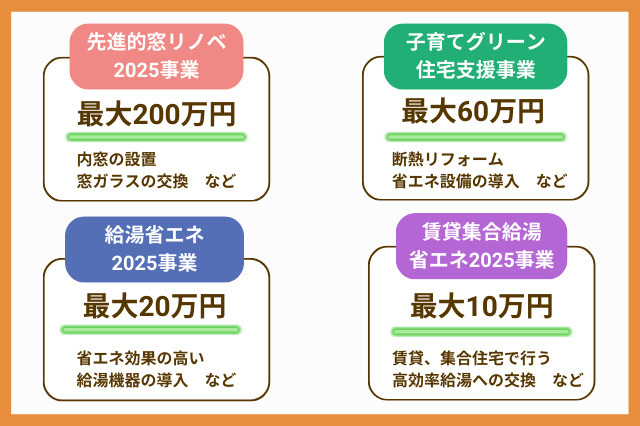

① 住宅省エネ2025キャンペーン

国土交通省が主導する、家庭部門の省エネ化を強力に推進するための国家的なプロジェクトです。断熱改修や高効率給湯器の導入など、省エネ効果の高いリフォーム工事に対して補助金が支給されます。外壁の断熱工事も対象となるため、外装工事を検討している方にとっては見逃せない制度です。

ポイント: 全国の世帯が対象で、補助額も大きいのが魅力。ただし、登録された事業者による工事であることや、性能要件を満たすことなど、一定の条件があります。

② ヒートアイランド対策助成金

都市部の気温が周囲より高くなる「ヒートアイランド現象」の緩和を目的とした制度です。太陽光を反射しやすい「遮熱塗料」や、熱の伝わりを抑える「断熱塗料」を使用した外壁塗装工事が対象となります。特に、夏場の室温上昇を抑え、冷房効率を高める効果が期待できます。

ポイント: 多くの自治体で導入されており、比較的利用しやすい制度の一つ。環境への貢献と光熱費削減の一石二鳥を狙えます。

③ エコリフォーム助成金

省エネ性能の高い資材を使用するリフォーム全般を対象とした制度です。外壁や屋根、窓などの断熱改修はもちろん、節水型トイレや高効率給湯器(エコジョーズ、エコキュート)の設置なども含まれます。より広範なエコ改修を考えている場合に活用できます。

ポイント: 複数のリフォームを組み合わせることで、補助額が大きくなる場合があります。住まい全体のエネルギー効率を見直す良い機会になります。

④ 一般的なリフォーム助成金

省エネやエコといった特定の目的に限らず、地域経済の活性化や住宅ストックの質の向上などを目的とした制度です。例えば、三世代同居のためのリフォーム、耐震改修、空き家の活用支援など、自治体ごとに多様なメニューが用意されています。外壁塗装が、これらのリフォーム工事の一環として行われる場合に、補助対象となることがあります。

ポイント: 自治体独自のユニークな制度が見つかることも。お住まいの地域の広報誌やウェブサイトをこまめにチェックしてみましょう。

1-3. 実際いくらもらえる?助成金の相場と支給される理由

気になる助成金の相場ですが、制度や工事内容によって大きく異なるものの、一般的には10万円~20万円程度が目安とされています。遮熱塗装や断熱改修など、より高い性能が求められる工事の場合は、さらに高額な補助が受けられることもあります。

では、なぜ自治体は税金を使ってまで個人の住宅リフォームを支援するのでしょうか?その背景には、主に2つの社会的な目的があります。

1. 環境保護(省エネ性能の向上): 住宅の断熱性・遮熱性を高めることで、冷暖房の使用を抑制し、CO2排出量を削減します。これは、地球温暖化対策という大きな目標に繋がります。

2. 地域経済の活性化: 住民がリフォームを行う際、地元の業者に工事を発注するケースが多いため、地域内での経済循環が生まれます。これにより、地域産業の振興や雇用の創出が期待できるのです。

つまり、あなたの外装工事は、単に自宅をきれいにするだけでなく、環境保護や地域貢献にも繋がる社会的に意義のある活動と言えるのです。補助金・助成金は、その活動を後押しするための、自治体からの「ありがとう」のしるしなのかもしれませんね。

2. 【2025年最新】主要な補助金制度詳細解説

それでは、具体的にどのような補助金制度があり、どうすれば活用できるのか、2025年の最新情報をもとに詳しく見ていきましょう。ここでは特に注目度の高い「住宅省エネ2025キャンペーン」と、各自治体が独自に実施する制度について掘り下げます。

2-1. 最も注目すべき国の制度!「住宅省エネ2025キャンペーン」

「住宅省エネ2025キャンペーン」は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、家庭部門の省エネを強力に推進するために設けられた、国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携する大型の補助事業です。リフォームにおいては、以下の4つの事業が柱となっています。

| 事業名 | 概要 | 外装工事との関連 |

| 子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援。 | 開口部・壁・屋根・床の断熱改修が対象。外壁の断熱工事も含まれる。 |

| 先進的窓リノベ2025事業 | 既存住宅における窓の高断熱化を促進するため、改修費用の一部を支援。 | 直接的な外壁工事は対象外だが、断熱性能向上という点で関連性が高い。 |

| 給湯省エネ2025事業 | 高効率給湯器の導入支援。 | 対象外。 |

| 賃貸集合給湯省エネ2025事業 | 賃貸集合住宅における高効率給湯器への交換支援。 | 対象外。 |

外装工事に直接関連するのは、主に「子育てエコホーム支援事業」における断熱改修です。具体的には、一定の性能要件を満たす断熱材を、外壁に施工する工事などが補助対象となります。

申請のポイントと注意点

• 事業者登録が必須: 補助金を受け取るには、キャンペーンに登録された「住宅省エネ支援事業者」と工事請負契約を締結する必要があります。消費者が直接申請することはできません。

• 工事着工前の申請: 原則として、工事着工前に補助金の交付申請を行う必要があります。契約後に慌てないよう、計画段階で業者に相談することが重要です。

• 補助額: 対象となる工事内容や性能に応じて補助額が定められています。例えば、外壁の断熱改修(部分断熱)の場合、一戸あたり数十万円の補助が受けられる可能性があります。

• 公募期間: 予算の上限に達し次第、公募は終了となります。例年、年度末を待たずに締め切られることが多いため、早めの情報収集と行動が鍵となります。

2-2. お住まいの地域をチェック!自治体別助成金制度

国の制度と並行して、あるいは独自に、多くの市区町村や都道府県が外壁塗装やリフォームに関する助成制度を設けています。国の制度が「省エネ」に重点を置いているのに対し、自治体の制度はより多様な目的を持っています。

• 遮熱・断熱塗装への助成: ヒートアイランド対策として、指定された遮熱塗料などを使用する場合に助成。(例:東京都練馬区、埼玉県さいたま市など)

• 地域産材の利用促進: 地元の木材など、指定された建材を使用するリフォームへの助成。

• 多世代同居・近居支援: 親世帯と子世帯が同居または近くに住むためのリフォームへの助成。

• 耐震改修促進: 地震による倒壊を防ぐための耐震リフォームへの助成。

• 空き家活用支援: 空き家を改修して居住する場合の助成。

自治体制度の探し方

お住まいの地域でどのような制度が利用できるかは、以下の方法で調べることができます。

1. 自治体のウェブサイトで検索: 「〇〇市(区・町・村) 住宅リフォーム 助成金」といったキーワードで検索するのが最も確実です。

2. 広報誌を確認する: 毎月発行される広報誌に、募集情報が掲載されることがあります。

3. 担当窓口に問い合わせる: 建築指導課、環境政策課、商工課など、制度によって担当部署が異なります。まずは総合窓口で尋ねてみると良いでしょう。

4. リフォーム業者に相談する: 地域の制度に詳しい地元のリフォーム業者であれば、最新の情報を持っている可能性が高いです。

2-3. 申請前に必ず確認!申請時期と共通の注意点

補助金・助成金を確実に受け取るためには、タイミングとルールの遵守が不可欠です。以下の点は、多くの制度に共通する重要な注意点なので、必ず覚えておきましょう。

【最重要】必ず「契約・着工前」に申請する! ほとんどすべての制度で、工事の契約前や着工前に申請手続きを完了させておく必要があります。すでに始まっている工事や、完了してしまった工事は、原則として対象外です。業者との話が具体的に進み始めたら、まず補助金のことを第一に考えましょう。

• 予算と期限を常に意識する 国のキャンペーンも自治体の制度も、予算の上限に達した時点で受付終了となります。「まだ大丈夫だろう」と油断していると、チャンスを逃しかねません。公募が開始されたら、できるだけ速やかにアクションを起こしましょう。

• 対象となる業者・要件を確認する 「市内に本店のある業者に限る」「特定の資格を持つ技術者が施工すること」など、工事を行う業者に関する要件が定められている場合があります。また、使用する塗料や建材に指定がある場合も多いので、見積もりを依頼する際に業者に要件を正確に伝えることが大切です。

• 税金の滞納はNG 住民税などの税金を滞納していると、申請が受理されない場合があります。公的な資金である以上、当然の要件と言えるでしょう。

これらのポイントを押さえ、計画的に準備を進めることが、補助金・助成金を賢く活用するための絶対条件です。

3. 外装工事の費用相場と賢い予算計画

補助金制度について理解が深まったところで、次に気になるのは「そもそも外装工事にはいくらかかるのか?」という点でしょう。適正な費用相場を知ることは、補助金の価値を正しく理解し、賢い予算計画を立てるための第一歩です。

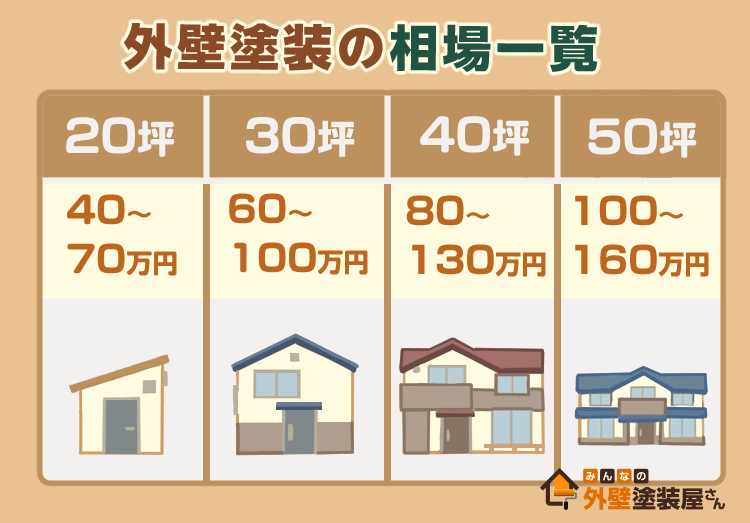

3-1. 2025年最新!外装工事のリアルな費用相場

外装工事の費用は、家の大きさ(塗装面積)、使用する塗料の種類、建物の劣化状況、そして屋根塗装を同時に行うかなど、様々な要因によって変動します。ここでは、最も一般的な「30坪の戸建て住宅」をモデルケースとして、2025年現在の費用相場を見ていきましょう。

ケース別費用相場(30坪・2階建ての場合)

| 工事内容 | 費用相場 | 備考 |

| 外壁塗装のみ | 60万円 ~ 90万円 | シリコン塗料を使用した場合。足場代、高圧洗浄、下地処理、塗装費用などを含む。 |

| 外壁塗装 + 屋根塗装 | 80万円 ~ 120万円 | 外壁と屋根を同時に行うことで、足場代が一度で済み、結果的に割安になる。 |

あくまで一般的な目安ですが、この金額を基準に考えることで、業者から提示された見積もりが妥当な範囲にあるか、ある程度の判断がつくようになります。

塗料のグレードによる価格差

費用を大きく左右するのが、使用する塗料のグレードです。塗料は、価格だけでなく、耐久性(耐用年数)や機能性(遮熱、断熱、防汚など)が大きく異なります。

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 30坪の費用相場(外壁) | 特徴 |

| アクリル | 5~8年 | 50~70万円 | 安価だが、耐久性が低く、現在ではあまり使われない。 |

| ウレタン | 8~10年 | 60~80万円 | コストと性能のバランスが良いが、シリコンに主流が移りつつある。 |

| シリコン | 10~15年 | 60~90万円 | 現在の主流。コストパフォーマンスに優れ、最も多く使われている。 |

| ラジカル | 12~16年 | 70~100万円 | シリコンを超える耐久性を持ち、紫外線による劣化に強い。 |

| フッ素 | 15~20年 | 90~130万円 | 高価だが、非常に高い耐久性と防汚性を持つ。長期的な視点ではお得。 |

| 無機 | 20~25年 | 100~150万円 | 最も高価で高耐久。汚れにくく、美観を長期間維持できる。 |

「今は費用を抑えたいから一番安い塗料で」と考えるのは少し待ってください。耐用年数が短い塗料を選ぶと、次の塗り替え時期が早く来てしまい、その都度数十万円の足場代がかかります。長い目で見ると、ある程度グレードの高い塗料を選んだ方が、生涯のメンテナンスコスト(ライフサイクルコスト)を抑えられるケースが多いのです。10年後、20年後の暮らしまで見据えた塗料選びを心がけましょう。

3-2. 補助金で負担はこう変わる!実質負担額シミュレーション

では、補助金を活用すると、実際の負担額はどのくらい変わるのでしょうか?簡単なシミュレーションで見てみましょう。

【条件】

• 工事内容: 外壁塗装(遮熱塗料を使用)

• 見積もり金額: 90万円

• 利用する補助金: 〇〇市のヒートアイランド対策助成金

• 補助額: 工事費用の20%(上限20万円)

【計算】

• 補助金額: 90万円 × 20% = 18万円

• 実質負担額: 90万円 – 18万円 = 72万円

このケースでは、18万円もお得に工事ができることになります。この差は非常に大きいですよね。補助金は、まさに「知っている人だけが得をする」情報なのです。

3-3. いつやるのがベスト?費用対効果を最大化する工事タイミング

外装工事は、建物の劣化サインを見逃さず、適切なタイミングで行うことが重要です。タイミングを逃すと、建物の内部にまでダメージが及び、余計な修繕費用がかかってしまう可能性があります。

こんなサインが出たら要注意!

• チョーキング現象: 外壁を手で触ると、白い粉がつく状態。塗膜が劣化しているサインです。

• ひび割れ(クラック): 塗膜や外壁材にひびが入っている状態。放置すると雨水が浸入します。

• 塗膜の剥がれ・膨れ: 塗膜が密着性を失い、剥がれたり膨れたりしている状態。

• カビやコケの発生: 外壁が湿気を含み、防水性が低下している証拠です。

• シーリング(コーキング)の劣化: 外壁材の継ぎ目にあるゴム状のシーリングが、ひび割れたり痩せたりしている状態。

これらのサインは、おおよそ新築から10年前後で現れ始めます。前回の塗装から10年以上経過している場合も、一度専門家による診断を受けることを強くお勧めします。

適切なタイミングでメンテナンスを行い、さらに補助金を活用することで、あなたは建物の資産価値を守りながら、費用負担を最小限に抑えることができるのです。

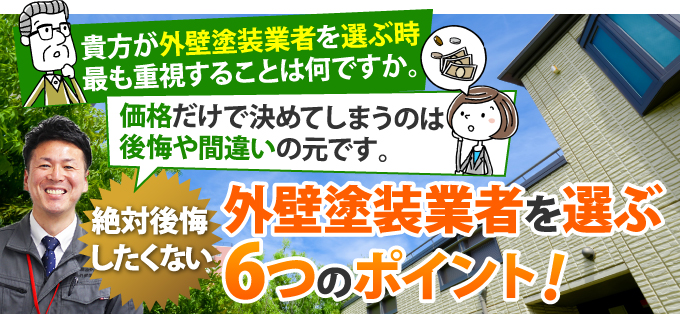

4. 失敗しない外装工事業者の選び方

補助金の活用と並んで、外装工事の成功を左右する最も重要な要素が「業者選び」です。どんなに良い塗料を使っても、どんなに素晴らしい制度を利用できても、施工品質が悪ければすべてが台無しになってしまいます。

残念ながら、この業界には知識や経験の浅い業者や、悪質な営業を行う業者が存在するのも事実です。大切なマイホームを任せるパートナーを、私たちはどう見極めれば良いのでしょうか。

4-1. どこに頼む?業者の種類と特徴を比較

まず、外装工事を依頼できる業者の種類と、それぞれのメリット・デメリットを理解しましょう。

| 業者の種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

| 塗装専門店 | ・専門知識が豊富で技術力が高い・自社施工が多く、中間マージンがないため比較的安価・地域密着で対応が迅速 | ・塗装以外のリフォームは不得意な場合がある・会社の規模が小さく、情報が少ないことがある | ・塗装の品質にとことんこだわりたい・費用を抑えつつ、専門的な施工を望む |

| リフォーム会社 | ・外壁以外のリフォームもまとめて依頼できる・施工実績が豊富で、保証体制が整っていることが多い・大手なら安心感がある | ・下請け業者が施工する場合、中間マージンが発生し割高になる傾向・担当者が塗装の専門家でない場合がある | ・外壁以外にも、屋根や水回りなど複数のリフォームを検討している・実績や保証を重視したい |

| ハウスメーカー・工務店 | ・自宅の構造を熟知しており、最適な提案が期待できる・長期的なメンテナンス計画の一環として任せられる | ・実際の施工は下請けに発注するため、費用は最も高額になる傾向・自社で建てた物件以外の工事は断られることがある | ・家を建てた会社に絶大な信頼を置いている・費用よりも、安心感とブランドを最優先したい |

| ホームセンター・家電量販店 | ・窓口が身近で、気軽に相談できる・ポイントが貯まるなど、独自の特典がある | ・実際の施工は提携業者任せで、品質にばらつきが出やすい・専門的な相談には対応できないことがある | ・まずは気軽に話を聞いてみたい・価格や品質よりも、相談のしやすさを重視する |

4-2. 優良業者を見極める7つのチェックポイント

業者の種類を問わず、信頼できる優良業者には共通する特徴があります。以下の7つのポイントを、業者選びの判断基準にしてください。

☑ 1. 施工実績は豊富か?

• 創業年数や業界での経験は十分か?

• あなたの家と似たような条件(建物の構造、使用されている外壁材など)での施工実績はあるか?

• 過去の施工事例の写真や資料を、具体的に見せてくれるか?

☑ 2. 専門的な資格を保有しているか?

• 塗装技能士(特に1級)や**建設業許可証(塗装工事業)**といった、国や都道府県が認める公的な資格を持っているか?資格は、確かな技術力と経営基盤の証明になります。

☑ 3. 見積もりの内容は明確で、誠実か?

• 「一式〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「塗料名(メーカー名、製品名)」「塗装面積(㎡)」「単価」「工程ごとの費用」などが詳細に記載されているか?

• なぜその塗料や工程が必要なのか、素人にも分かりやすく説明してくれるか?

☑ 4. 保証内容とアフターフォローは充実しているか?

• 工事後の保証(自社保証、メーカー保証)は付いているか?保証期間と保証内容を、書面で明確に提示してくれるか?

• 定期的な点検など、工事後のフォロー体制は整っているか?

☑ 5. 地域での評判や口コミは良いか?

• インターネット上の口コミサイトや、近隣住民からの評判はどうか?良い評判も悪い評判も、両方参考にしましょう。

☑ 6. 工事中の安全管理や近隣への配慮は徹底されているか?

• 足場の安全性、塗料の飛散防止対策など、安全管理への意識は高いか?

• 工事前の近隣への挨拶回りなど、施主や地域住民への配慮を欠かさないか?

☑ 7. 損害保険に加入しているか?

• 工事中に万が一、物損事故や人身事故が発生した場合に備え、請負業者賠償責任保険などの保険に加入しているか?これは、優良業者であれば当然の備えです。

4-3. こんな業者には要注意!悪徳業者の典型的な手口

一方で、残念ながら悪質な業者が使う常套句や手口も存在します。以下の言葉が聞こえてきたら、一度立ち止まって冷静に判断してください。

•「今すぐ契約してくれれば、半額にします!」 → 大幅な値引きをエサに契約を急がせるのは、典型的な手口です。品質に自信のある業者は、不当な値引きはしません。

•「モニター価格で、特別に安くします」 → 「モニター」という言葉に特別な意味はありません。後から追加費用を請求されるケースもあります。

•「火災保険を使えば、無料で工事できます」 → 自然災害による損傷であれば火災保険が適用される可能性はありますが、経年劣化は対象外です。虚偽の申請を勧める業者は絶対に信用してはいけません。

•「近所で工事をしている者ですが、お宅の屋根が大変なことになっていますよ」 → 突然の訪問営業で不安を煽り、その場で契約を迫る手口です。点検は必ず複数の業者に依頼しましょう。

「その場で契約しない」「複数の業者から見積もりを取る(相見積もり)」 この2つを徹底するだけで、悪徳業者に騙されるリスクは劇的に減少します。どんなに魅力的な提案をされても、即決は絶対に避けてください。

信頼できる業者を効率的に見つけ、複数の見積もりを比較検討したい…そんな時に非常に役立つのが、専門の比較サイトです。

「外装工事ヒカーク」は、全国の優良塗装業者が多数登録している無料の一括見積もりサービスです。簡単な情報を入力するだけで、お住まいの地域の優良業者を最大10社紹介してくれます。

• 厳しい審査をクリアした優良業者のみが登録

• 匿名での相談も可能

• しつこい営業電話なし

業者探しの手間を省き、客観的な視点で比較検討できるため、初めての方でも安心して利用できます。まずは情報収集の一環として、ご自宅の相場を調べてみてはいかがでしょうか。

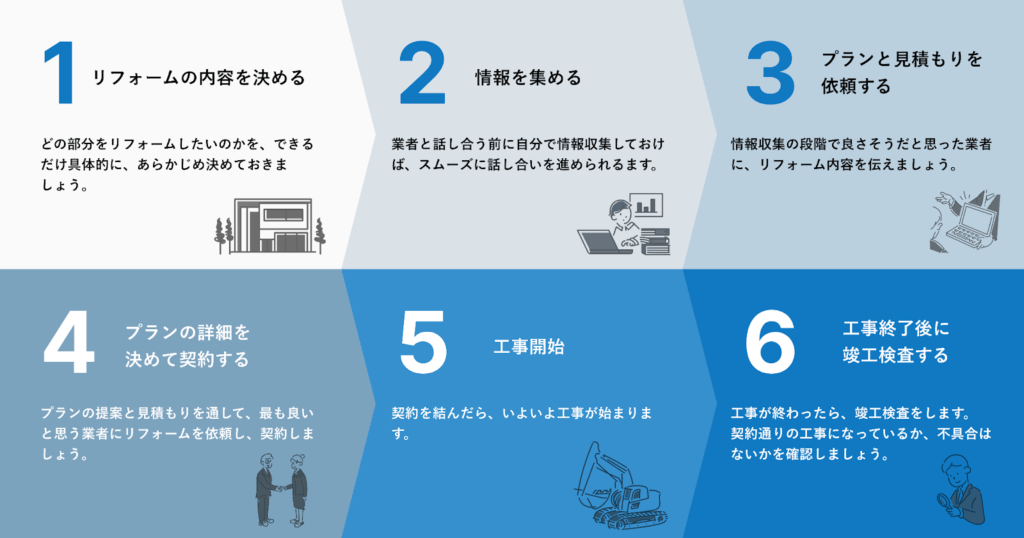

5. 補助金申請から工事完了までの完全ガイド

「補助金制度も理解したし、良い業者も見つかりそう。でも、実際の手続きって何から始めればいいの?」

そんなあなたのために、ここからは補助金申請から工事完了までの具体的な流れを、ステップ・バイ・ステップで解説します。この流れを頭に入れておけば、慌てずにスムーズに計画を進めることができます。

Step 1: 申請前の準備【すべてはここから始まる】

1. 情報収集: まずは、お住まいの自治体で利用できる補助金・助成金制度を徹底的に調べます。自治体のウェブサイトや広報誌、担当窓口への問い合わせが基本です。国の「住宅省エネ2025キャンペーン」も忘れずにチェックしましょう。

2. 募集要項の熟読: 利用したい制度が見つかったら、その募集要項(公募要領)を隅々まで読み込みます。「対象となる工事」「補助額」「申請期間」「対象者の条件」「必要な書類」などを正確に把握しましょう。

3. 業者選定と相談: 補助金の利用を前提に、複数の業者に相談し、相見積もりを取ります。この時、**「〇〇市の助成金を利用したいのですが、対応可能ですか?」**と必ず確認してください。制度の利用実績が豊富な業者を選ぶと、後の手続きがスムーズです。

Step 2: 申請手続き【業者と二人三脚で】

1. 交付申請書の作成: 募集要項に従い、補助金の交付申請書を作成します。多くの場合、業者が見積書や工事計画書など、申請に必要な書類の作成をサポートしてくれます。

2. 必要書類の準備: 申請書以外に、住民票、納税証明書、建物の図面、工事前の写真など、様々な書類の提出を求められます。早めに準備に取り掛かりましょう。

3. 申請書の提出: すべての書類が揃ったら、自治体の指定する窓口に提出します。郵送または持参が一般的です。提出前に、必ずコピーを取っておきましょう。

Step 3: 交付決定と契約【GOサインを待つ】

1. 審査: 提出された書類をもとに、自治体による審査が行われます。審査期間は数週間から1ヶ月以上かかることもあります。

2. 交付決定通知: 審査に通ると、「交付決定通知書」が送られてきます。この通知を受け取って初めて、補助金の交付が正式に決定します。

3. 工事請負契約: 交付決定通知書が届いた後で、正式に業者と工事請負契約を締結します。通知書が届く前に契約してしまうと、補助金の対象外となる可能性があるので、絶対に焦ってはいけません。

Step 4: 工事着工から完了まで【現場でのチェック】

1. 着工: 契約内容に基づき、工事が始まります。

2. 進捗の確認: 工事中は、業者が提出した計画通りに進んでいるか、時々現場に顔を出して確認すると良いでしょう。特に、補助金の要件となっている工程(例:指定された断熱材を使っているかなど)の写真を、業者に撮影してもらうよう依頼しておくことが重要です。これは後の完了報告で必要になります。

3. 工事完了・引き渡し: 工事が完了したら、業者と一緒に最終的なチェックを行い、問題がなければ引き渡しとなります。

Step 5: 完了報告と補助金の受け取り【最後の仕上げ】

1. 完了報告書の作成: 工事が完了したら、指定された期間内に「完了実績報告書」を作成し、自治体に提出します。工事中の写真や、領収書の写しなどを添付する必要があります。

2. 確定通知: 報告書が受理され、内容に問題がないと判断されると、「補助金確定通知書」が送られてきます。

3. 補助金の請求と入金: 確定通知書に基づき、補助金の請求手続きを行います。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。入金までには、請求から1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

6. よくある質問と専門家からのアドバイス

ここまでの説明で、外装工事の補助金活用と業者選びの全体像が見えてきたかと思います。最後に、多くの方が疑問に思う点や、私、華からの実践的なアドバイスをQ&A形式でお届けします。

Q1. 補助金に関するよくある質問

Q. 申請すれば、必ず補助金はもらえますか?

A. いいえ、必ずもらえるとは限りません。特に「補助金」は予算や件数に上限があり、審査によって対象者が選ばれます。そのため、公募が始まったらできるだけ早く申請すること、そして申請書類を不備なく完璧に準備することが重要です。一方、「助成金」は要件を満たせば受給できる可能性が高いですが、こちらも予算がなくなれば終了してしまいます。

Q. 複数の補助金を併用することはできますか?

A. 国と自治体の補助金など、制度によっては併用が可能な場合があります。しかし、「同一の工事に対して、複数の補助金を重複して受け取ることはできない」と定められているケースがほとんどです。例えば、外壁の断熱改修に対して、国の補助金と市の補助金を両方もらう、といったことは通常できません。どの制度を利用するのが最もお得になるか、業者とよく相談して戦略を練りましょう。

Q. 申請手続きは、全部業者がやってくれるのですか?

A. 多くの部分を業者がサポートしてくれますが、申請者本人でなければ用意できない書類(住民票や納税証明書など)もあります。業者に任せきりにするのではなく、あくまで主体は自分自身であるという意識を持ち、協力して手続きを進める姿勢が大切です。

Q2. 業者選びに関するよくある質問

Q. 相見積もりは、何社くらいから取るのがベストですか?

A. 3社程度が理想的です。1社だけでは比較対象がなく、価格や提案内容が適正か判断できません。逆に、あまりに多くの業者とやり取りをすると、情報過多で混乱してしまい、かえって選べなくなることがあります。特徴の異なる3社(例:塗装専門店、リフォーム会社、地元の工務店)から話を聞くと、多角的な視点で比較検討できるのでおすすめです。

Q. 見積もりが一番安い業者に決めても大丈夫ですか?

A. 価格はもちろん重要ですが、安さだけで選ぶのは非常に危険です。極端に安い見積もりには、必要な工程(例:下地処理)を省いていたり、質の低い塗料を使っていたり、といった裏がある可能性があります。なぜその価格で提供できるのか、見積もりの内訳を詳細に確認し、納得できる説明が得られない場合は避けた方が賢明です。価格、提案内容、担当者の対応、保証体制などを総合的に判断しましょう。

Q. 契約前に、何か確認しておくべきことはありますか?

A. クーリング・オフ制度については必ず確認しておきましょう。訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。ただし、自ら店舗に出向いたり、ウェブサイトを通じて見積もりを依頼したりした場合は、クーリング・オフの対象外となることが多いので注意が必要です。契約書にサインする前に、契約内容、保証内容、そしてキャンセルに関する規定を、改めて自分の目でしっかりと確認してください。

実践的アドバイス

必ずお客様にお伝えしていることがあります。それは、**「業者との相性も、大切な判断基準にしてください」**ということです。

外装工事は、契約して終わりではありません。工事期間中はもちろん、完了後のアフターフォローまで含めると、数週間から数ヶ月、長ければ数十年のお付き合いになります。だからこそ、

• こちらの話を親身になって聞いてくれるか?

• どんな些細な質問にも、嫌な顔せず丁寧に答えてくれるか?

•「この人になら、大切な我が家を任せられる」と心から思えるか?

といった、データや書類だけでは測れない「人と人との信頼関係」を、ぜひ大切にしてください。技術や価格が同程度であれば、最後は「この担当者が好きだから」という理由で決めるのも、決して間違いではないと思います。

7. まとめ:賢い知識で、最高の外装工事を実現しよう

今回は、外装工事の補助金・助成金制度から、費用相場、そして失敗しない業者選びの秘訣まで、多角な視点から包括的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

• 補助金・助成金を制する者は、費用を制する: 国や自治体の制度を最大限に活用すれば、数十万円単位での費用削減が可能です。

• タイミングが命: 補助金の申請は「契約・着工前」が絶対条件。公募期間を逃さないよう、春先からの情報収集が鍵です。

• 相場を知り、計画を立てる: 適正な費用相場を把握し、長期的な視点(ライフサイクルコスト)で塗料や工事内容を選びましょう。

• 業者選びは、工事の成否を分ける最大の分岐点: 価格だけでなく、実績、資格、保証、そして何より「信頼できるか」を多角的に見極めることが重要です。

• 即決はNG!相見積もりで客観的に比較する: 最低3社から見積もりを取り、提案内容をじっくり比較することが、後悔しないための最大の防御策です。

「でも、いきなり業者に電話するのはハードルが高い…」 「まずは、うちの場合だといくらくらいかかるのか、手軽に相場だけでも知りたい」

簡単な情報を入力するだけで、お住まいの地域の優良業者から、匿名のまま見積もり提案を受け取ることができます。しつこい営業電話の心配もなく、自分のペースでじっくり比較検討できるので、業者探しの第一歩としてこれ以上ないツールです。

補助金を最大限に活用し、信頼できるパートナーと共に、あなたの外装工事を大成功へと導くために。まずは下のリンクから、お気軽に情報収集を始めてみてください。

コメント